200 años del encuentro de Guayaquil: un ejercicio de pensamiento

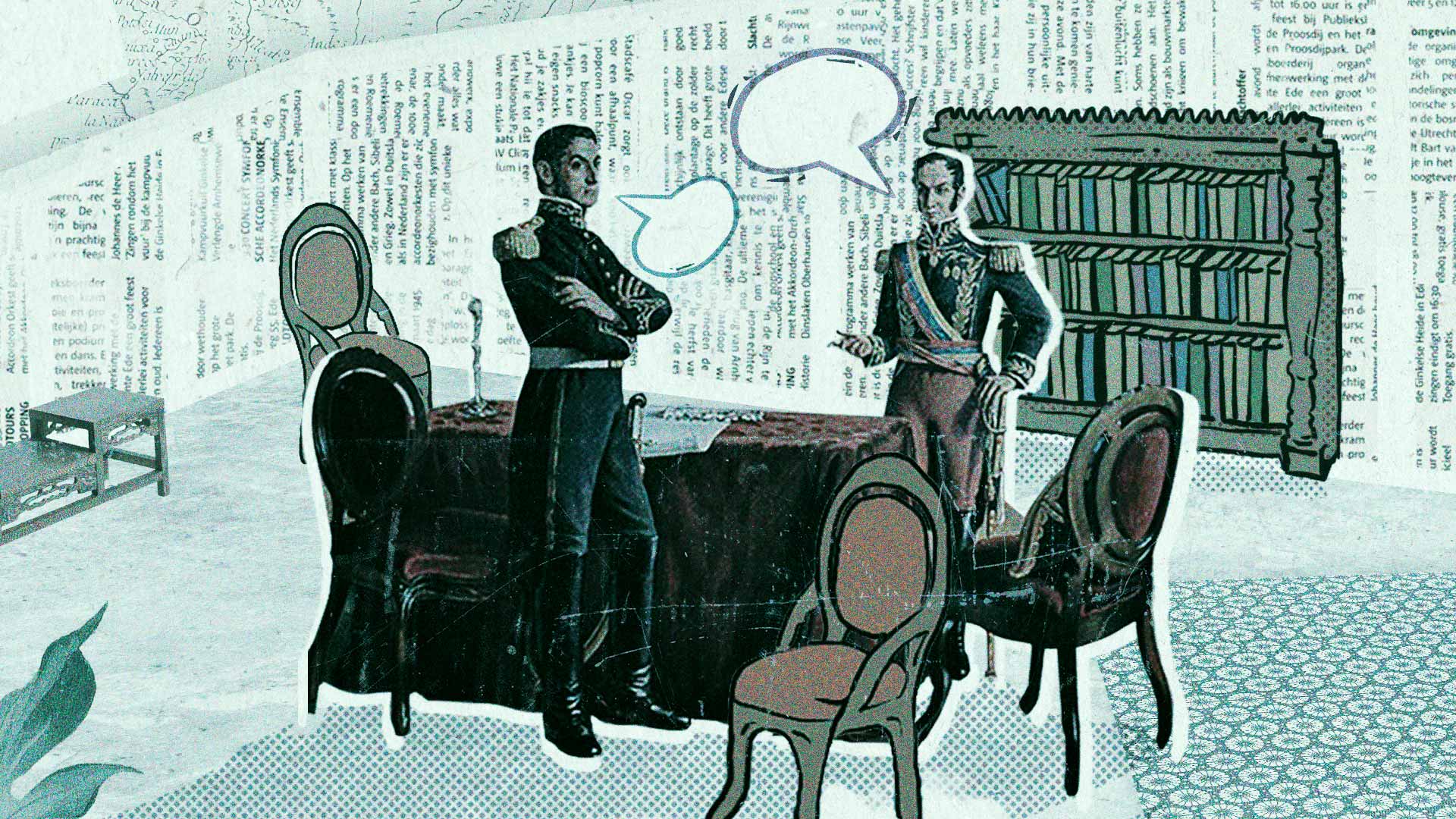

En el 2022, la revista Scholé conmemoraba los 200 años de un encuentro fundamental para la historia de Sudamérica. Uno de esos hechos que bien podrían haber motivado cantidad de películas si viviéramos en una región con más recursos materiales disponibles para el acervo cultural. Una conversación secreta entre los dos líderes más importantes de nuestra historia, Simón Bolívar y José de San Martín, que definirá la estrategia a seguir para terminar con largos años de guerras contra los realistas, cosa que efectivamente sucedió en 1824 luego de las batallas de Junín y Ayacucho. Sudamérica era, a partir de entonces, libre. Decíamos que es un hecho que merecería tener más producciones culturales que lo piensen, lo resignifiquen, y bien podríamos extender eso a la historiografía, a las aulas y, más en general, a nuestra lectura del pasado. Porque ciertamente en nuestro país solemos recortar al San Martín argentino, pero poco abordamos lo que de sudamericana tuvo su empresa, la revolucionaria.

El encargado de escribir el artículo de Scholé fue Javier, una de las varias intervenciones que tuvo en esta revista. Desde la primera oración –larga, como le solían gustar a él– hay una marca importantísima de su hacer y de su pensar, que finalmente son parte de la misma cosa.

El encuentro entre San Martín y Bolívar (…) se encuentra entre esas situaciones que al echar la mirada atrás, después de 200 años y en este presente especialmente crítico de la Argentina y de toda una experiencia civilizatoria, parecen hacernos sospechar que nuestra historia hubiera podido ser otra. (Trímboli, 2022)

A la referencia al presente nos referimos. Porque el pasado, parece decirnos, no es algo que se pueda pensar en el aire, de manera abstracta o como objeto de laboratorio de científicos atemporales. Como buen docente, el anclaje es el hoy, ¿y qué tiene para decirnos la historia sobre este tiempo? O mejor, ¿qué hacemos en este presente con eso que pasó hace tanto? ¿Cómo evitamos que se congele, se momifique, y hacemos que, por el contrario, pueda volverse vital? Casi una constante de Javier este gran interrogante que no siempre encuentra la misma respuesta. Pero sí la sospecha de que la vida en común y, dentro de ella, nuestro trabajo en el aula necesitan que esta pregunta sea planteada una y otra vez.

¿Qué hace con la historia de Guayaquil en este artículo? Por empezar, contra la idea de que la historia puede ser entendida en clave de procesos, que borran la contingencia y a sus sujetos, pone la lupa sobre un día: el 26 de julio de 1822, y lo narra con autores y citas pero sin la distancia que los mecanismos del paper impusieron en las últimas décadas. Presenta materiales de la cultura que parecían reposar debajo del polvo, los sopla y nos los acerca, los hace hablar, muy parecido a su forma de dar clases. Formula preguntas, realiza interpretaciones, como si en la propia escritura pudiéramos seguir su ejercicio de pensamiento. Javier escribe de una manera tal que nos hace pensar con él. Nos hace partícipes nunca pasivos de una conversación. Que es con él pero también con el pasado y toda una tradición que busca ser reactualizada, profanada.

Una de las formas de generar esa apertura en la tradición es justamente buscar aquellas zonas del pasado que habilitan cierta desestabilización. Contra el conformismo o la comodidad, se nos propone que el ejercicio a realizar es el de sentirnos incómodos frente a las supuestas seguridades que se han trazado sobre el presente y así también sobre el pasado. El encuentro de Guayaquil, entonces, nos lo presenta como un hecho que carga con un enigma del que nunca podremos saber a ciencia cierta, de manera detallada y con fuentes que lo respondan, qué fue lo que allí ocurrió. Pero lejos de ser eso un problema, se nos propone que es ahí donde podemos colarnos para hacer que algo de ese pasado vuelva a movilizar. En las zonas no clausuradas ni definidas, donde se habilita a la imaginación, donde se da lugar al mito, a la discusión.

General José de San Martín. José Gil de Castro, 1818. Óleo sobre tela.

Si el comienzo del texto parece decirnos que Guayaquil nos marca que hubo una chance de que el desenlace de la historia fuera otro a este que vivimos –una especie de “oportunidad perdida” la llama, no muy convencido–, hacia el cierre del mismo parece decir algo que desentona. Porque finalmente la historia, su fatalidad, iba para otro lado distinto al de una Sudamérica unida que pudiera hacer frente a las grandes potencias. En una clave de lectura halperiniana, San Martín y Bolívar poco podían hacer para torcer el curso de las cosas. Así, el texto nos plantea una de las discusiones fundamentales y más profundas del pensamiento histórico: ¿tiene la historia una fatalidad o, por el contrario, pueden los sujetos con su accionar torcer ese curso? No parece del todo saldada la respuesta. Sin dudas, habilitar este tipo de debates es lo que permite, al final, el ejercicio del pensamiento. Y la posibilidad de que se generen “promesas dichosas” para nuestra vida en común, tal como cierra el texto. De eso se trata el aula.

Referencias

Trímboli, J. (2022, 27 de mayo). Guayaquil. Scholé, N.° 16. Para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Disponible en: https://schole.isep-cba.edu.ar/guayaquil/

Secciones

Secciones