A 200 años de su muerte…

Belgrano en el veinte veinte

Suena raro decirlo, pero el 2020 fue también el año de Belgrano. Porque, casi imposible no saberlo, se cumplieron 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte. Con anticipación y buen criterio, se pensó que la conmemoración que traía el calendario podía ser una valiosa oportunidad para reparar en su vida, tan entrelazada con la suerte convulsionada de la revolución que estalló en 1810. A la par, se supuso, era una invitación a reflexionar sobre las derivas de un país, de la Argentina, encrespada por las aguas nunca calmas de su experiencia política, social y económica. Era esto lo que se preveía, lo que estaba en la imaginación de muchos –de los más entusiastas, se podría decir–, pero no solo de los historiadores o de quienes tienen altas responsabilidades políticas. La impresión es que un discreto rumor aquí coincidía, en la estela de lo que fueron las celebraciones del 2010.

Además, aunque hoy semejante cosa no se recuerde, no faltaron las querellas alrededor de San Martín que se reavivaron precisamente cuando se cumplió el centenario de su muerte, en 1950. Sarmiento, en vida y bajo tierra –y más allá de la educación–, invita a tomar partido a su favor o en su contra. Y el asunto es parejo. Belgrano es de los pocos héroes patrios indiscutibles, por lo tanto no era descabellado suponer que iba a apuntalar una conversación que se derramaría en las aulas de las escuelas, los profesorados y las universidades; en sindicatos y en asambleas; en muestras que ocuparían museos y centros culturales. Con un poco más de ganas, se alcanzaban a entrever calles repletas el 20 de junio, muchas banderas y multitudes festivas. Siempre con la intención de pensar nuestra situación con la perspectiva del pasado, pero también de reconocernos, aunque fuera brumosamente, en las huellas de quienes nos precedieron. Que si el pasado no es solución, si la palabra que aporta no es segura, si su consejo es más titubeante que certero, al menos pone en la liza otra autoridad, una que contrarresta la de lo actual.

Tentados estamos de decir que nada fue así, que esto voló por los aires. Pero nos detenemos y evitamos la exageración, aceptamos el llamado a la calma. Porque, acorde con la modestia que tienen los sueños en esta época, lo que se esperaba tampoco era tanto. Imposible no ser consciente de que, aun cuando nos sirviéramos de la mejor alquimia –de ella se sirven maestros y maestras cada vez que dan una clase–, Belgrano no reviviría. Y no tenía él, escondidas bajo la manga, las recetas para despejar el camino de nuestra vida en común, como no las tuvo en el decenio revolucionario que protagonizó. Por otra parte, dadas las circunstancias, algo –que no fue poco– se hizo. Desde el ISEP, por ejemplo. Desde muchas escuelas que inventaron o retomaron propuestas. Por WhatsApp o por Zoom. Con tarea. Con intervenciones que se sostuvieron desde distintos gobiernos y que, con tino, desde mediados de marzo recalcularon sus características. Con otra potencia que la imaginada. El tema, justamente, fueron las circunstancias. Estuvimos informados sobre su bicentenario, lo seguimos estando. Pero poco significó.

Lo que ocurrió con Belgrano en el 2020 es lo que amenaza siempre al pasado, incluso a sus héroes y próceres: el riesgo muy cierto de ser devorado por el presente. Quizás esta vez fue a la enésima potencia, o impacta porque vimos en vivo y en directo el “pasadocidio”. El pensador francés Bruno Latour, cuya obra enlaza fuerte con el ecologismo, define de esta manera un sentimiento de la época: “las cosas cambiaron tan rápido que resultó difícil acompañarlas”. Claro, se refiere al calentamiento global, a la pérdida de bosques, montes, selvas y humedales, a la tecnología y a los consumos que no cesan de crear nuevos consumos y nuevas tecnologías. Todo girando en el vacío y a punto de chocar, ya chocando. Y piensa en nosotros, contemporáneos a todo esto. Si nos cabe este destiempo, si nos implica pues y, en efecto, no podemos sino quedarnos atrás, dejando de “acompañar” con la reflexión necesaria y punzante lo mucho que nos rodea y es tan crítico, imaginémonos entonces qué ocurre con el pasado. El bueno de Belgrano se daba la cabeza contra un mundo que, en comparación con este, era un lugar, si no más amable, varias veces menos complejo, de dimensión humana. Cada vez que algo nuevo ocurre, el presente se desliga del pasado. Por fortuna, eso nuevo ocurre una y otra vez. Para Arendt, se trataba sencillamente de la llegada de los “nuevos” al mundo, cuestión con la que maestras y maestros tienen que tratar para hacer la presentación y evitar desgarramientos mayores. El tema es que en 2020 lo que ocurrió tiene otra calidad. El filósofo Alain Badiou propone diferenciar lo que es un “acontecimiento” de un “desastre”. Ambos fenómenos, al parecer, portan lo nuevo, pero mientras el “acontecimiento” abre el horizonte, el campo de posibilidades para que la vida en común sea más plena y justa, el “desastre” lo cierra, lo ocluye, lo aprisiona hasta a la misma imaginación. También, es cierto, revela. Si Primo Levi aprendió de los campos de concentración –aprendió incluso sobre la condición humana–, ¿cómo no aprender de todo esto?

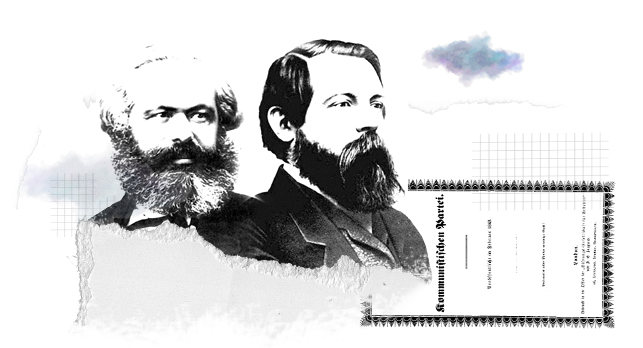

En la novela de Rodolfo Enrique Fogwill, Los pichiciegos, se cuenta un chiste que no hace reír a nadie. Ya de vuelta en el continente, mojados y ansiosos por estar en casa, dos soldados conscriptos que pelearon en Malvinas escuchan a un coronel que, aunque llueve y ellos se mojan –a él lo cubren con un paraguas–, les habla de la democracia que ahora podrán degustar y de San Martín. Uno de los muchachos le pregunta al otro si sabe qué le hubiera ocurrido a San Martín en Malvinas. Se le habría resfriado el caballo. Es decir, irrisoria hubiera sido su colaboración, munido de su tecnología y saberes, en esa guerra de 1982. Su autoridad, la del pasado, decrece ante lo nuevo como desastre. En los primeros años de la década del veinte, el escritor austrohúngaro Joseph Roth concluía que los jóvenes que habían ido a la Gran Guerra, a la primera guerra mundial, sabían tanto sobre el mundo que podían sentar a sus abuelos en las rodillas y contarles historias. Demoníaca parece esta inversión de la forma consabida de la narración, del legado de una experiencia que va de los viejos a los nuevos. O esos jóvenes podrían enmudecer y punto. Una de las mejores definiciones de lo que es la modernidad la pulieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Traigámosla tal como quedó simplificada: “todo lo sólido se desvanece en el aire”. También al pasado –sobre todo a él– esta suerte lo embarga. Y, por supuesto, no es un problema de Belgrano. Algo no demasiado distinto hubiera sucedido con Rodolfo Walsh, digamos, o con Evita, porque 2020 impone nuevas urgencias que nada tienen que ver con lo suyo.

Hasta acá llegamos, porque no estamos del todo de acuerdo con que esto sea así. Claro, podría serlo si lo único que nos inquieta es la vacuna flamante, pues en ese caso sí los próceres o –como se decía– los “grandes hombres” y las “grandes mujeres” poco nos dirían. El gran poeta y revolucionario cubano, José Martí, se preguntaba con no poca desazón en un poema de Versos sencillos si ya los tiempos de los “héroes” no habrían sencillamente terminado.

Sueño con claustros de mármol

Donde en silencio divino

Los héroes, de pie, reposan

Se abraza a una de esas estatuas y le informa sobre lo que se habla:

(…) ¡dicen,

Oh mármol, mármol dormido,

Que ya se ha muerto tu raza!

Entonces, los héroes se enfurecen, zarandean de lo lindo al poeta, y con un salto demuestran que están muy vivos y prestos a actuar. Nos interesa mucho, incluso nos complace, aprender de la lección que recibe el “yo poético” de Martí.

Son excepcionales los momentos en que una cultura decide llamar a algunos hombres y mujeres “héroes”. Como si se tratara de un laboratorio microfísico, en el que intervienen miles y miles de memorias que finalmente convergen. Puede haber intromisiones desde lo alto, pero no son decisivas si no se sostienen en hechos, si no hay un sentimiento extendido que las reconoce. En un héroe, en un prócer, se condensa una experiencia que es de muchos. Parecido se podría decir, pero en vida, en relación con un caudillo. El tema, a propósito de Belgrano y muy cerca de la advertencia de Martí, sería imaginar cuál es el héroe que hoy precisamos para salir de este enorme atolladero. Por supuesto, recomienzan las diferencias a la hora de definirlo. Hoy me interesa traer esto que leí y me perturba: para que los 7.500 millones de humanos que habitan este mundo hagan suyo el nivel de vida y consumo de Estados Unidos –no parece por momentos existir otro anhelo–, harían falta cinco planetas Tierra. Desigualdad más desastre ecológico e infierno sociológico se dan la mano.

Muchos años atrás, hacia mediados de la década del sesenta, pero con la cabeza puesta en cosas no tan distantes de las que hoy nos ocurren, Martin Heidegger sentenciaba que “sólo un Dios puede salvarnos”. ¿Cómo se producen los Dioses? Por esos mismos años, sin Dios pero con acento no menos religioso, Rodolfo Walsh hacía que en su cuento “Un oscuro día de justicia” se repitiera como consejo y advertencia que “sólo el pueblo salvará al pueblo”. ¿Cómo se produce el pueblo que nos salve de este desaguisado? Para poner únicamente los nombres que se agitaron en esta nota, como reverberaciones de un pasado fundamental: Belgrano, San Martín, Sarmiento, Walsh, Evita y José Martí se entrelazarán en su memoria. Serán útiles y se les hará justicia.

Secciones

Secciones