Ocupación militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879…

…o La Conquista del Desierto, ya que de este modo, simplificado, se suele nombrar a este cuadro realizado por el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes entre 1886 y 1896. Sus dimensiones son enormes -7,10 metros de ancho por 3,55 metros de alto-, tanto que desde hace años no se lo puede sacar de la sala del Museo Histórico Nacional de la ciudad de Buenos Aires en la que se lo exhibe, pues en una reforma edilicia no se tuvo en cuenta que las puertas debían tener el tamaño necesario para que las atravesara. Así plasmada, la escena que representa se acerca a tener proporciones reales, para que no quede duda de que eso que estamos viendo efectivamente ocurrió.

El 25 de mayo de 1879, el ejército nacional con Julio Argentino Roca al frente en tanto ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, incursionó hasta la orilla del Río Negro, a la altura de Choele Choel, para festejar allí ese día patrio -un nuevo 25 de Mayo- y a la vez celebrar misa. La coincidencia con la Revolución de 1810 buscaba acentuar el vínculo con ese pasado indiscutible que se había vuelto prenda de unión como pocas entre los argentinos. Buscaba, por lo tanto, que la “ocupación” en cuestión, de la que habla el cuadro, bebiera de la legitimidad del hecho que la antecedió en 69 años. ¿Estaba en la cabeza de los revolucionarios de la primera hora realizar una conquista del desierto? Difícilmente se podría sostener esto, menos aún si se consideran las alianzas que alentaron para luchar contras los españoles o si se tiene en cuenta cómo esta conquista sucedió. Lo que sí es cierto es que, desde más atrás -desde los años del dominio colonial-, las autoridades virreinales expresaron su anhelo de llegar hasta las orillas del Río Negro para hacer valer su soberanía. Como luego también lo quiso el capitalismo en expansión, a saltos, entre guerras civiles, alianzas y dificultades técnicas. Es decir, se trata de una “ocupación” que hunde sus raíces, por así decirlo, en el pasado y que no expresa el anhelo tan solo de un puñado de hombres.

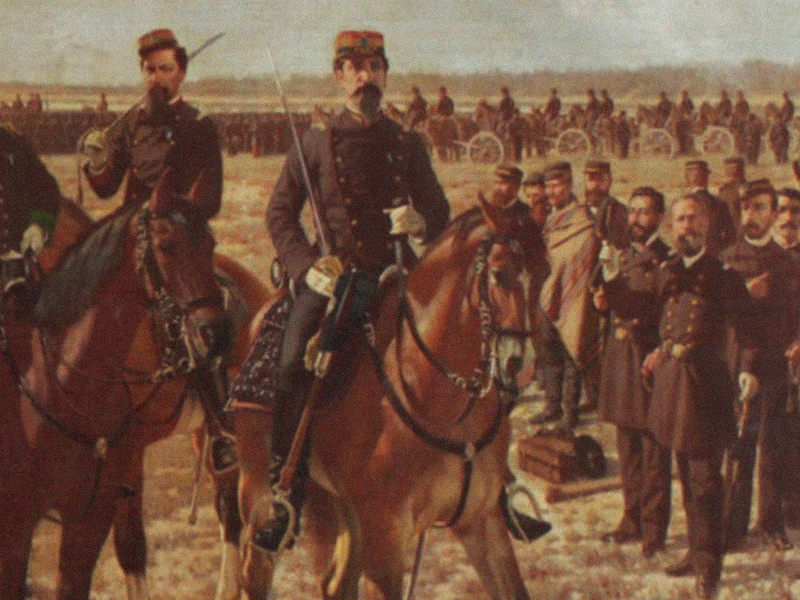

Al ver este cuadro, el hecho en cuestión -la conquista del desierto-, además de plantarse como largamente deseado, se nos presenta como un suceso incruento. En él se destaca la presencia de un grupo de hombres a caballo, altos mandos militares por sus uniformes, también por la expresión recia más de unos que de otros; no obstante, por cierto desorden que presenta la formación, no dan la impresión de encontrarse en disposición de ataque. Incluso porque los sables que muestran más que hablar de 1879 -no fueron un arma decisiva en esa fecha- son un recuerdo de otras guerras, como la de la Independencia. Se ha dicho que están de paseo, luciendo sus atributos, de excursión. Miran algo distraídos a cámara -perdón, al pintor o hacia el frente, donde estamos nosotros y también el perro, observador privilegiado de la escena- y ni siquiera sus miradas son unánimes, parecen hasta algo abstraídas, más allá de la situación. Quien se encuentra solo un poco más adelante que el resto, entonces presidiendo esa pequeña multitud uniformada, es el general Julio Argentino Roca. En el último año de su primera presidencia, en 1886, se hace el encargo a Blanes de un cuadro que sirva para celebrar los 10 años del suceso que se aproximaba. Después de varias idas y vueltas, el cuadro será este. Mientras que, en 1879, el Estado nacional aún no estaba del todo fraguado, en 1886, a su fama de zorro, Roca ya podía sumar la consideración extendida de que era el principal hombre político de la Argentina moderna. Estamos ante un cuadro de Estado.

Apenas se podría decir, demasiado suspicaces quizás, que la violencia en este cuadro se evidencia en la altura. La altura de quienes están a caballo -sus cabezas forman una línea ligeramente irregular que supera por poco la del horizonte- y toman posesión de esa tierra que se les ha resistido. Pero no hay huella de esa resistencia, solo queda el contraste con quienes permanecen algo hundidos en ambos márgenes del cuadro. Porque andar de a caballo en el siglo XIX marcaba una innegable ventaja frente a quienes andaban a pie. Digamos, entonces, que la violencia no es más que el subrayado natural de una superioridad que viene ligada a la especificidad de una función. En cuanto a los márgenes: en el derecho y retirados unos pasos, científicos que, en efecto, acompañaron esa expedición para desempeñar múltiples tareas de reconocimiento del territorio; en el izquierdo, un religioso, una cautiva liberada que lleva un niño en brazos, unas mujeres indias. Quizás solo aquí podamos percibir algo incómodo, que haga posible desbaratar que la conquista del desierto fue un hecho incruento o, de otra manera, que fue solo una conquista del desierto, un triunfo sobre la naturaleza, la única resistente. Pero, me parece, revela más nuestra desconfianza, producto de lo que ya sabemos, que lo que propone el cuadro.

No hay dudas de que un cuadro es sobre todo una interpretación de lo real, no es una huella de este. Entre esos 22 altos oficiales del ejército a caballo, se reconocen los rostros de varios jefes militares que, si bien tuvieron actuación importante en el proceso de la conquista del desierto, ese día preciso no estuvieron a orillas del río Negro. Tal los casos de Nicolás Levalle, Eduardo Racedo y Napoleón Uriburu. A pedido de Roca, fueron incorporados al lienzo. Pero, si el problema es la interpretación que este cuadro ofrece, este asunto de los personajes añadidos es menor. Que la conquista del desierto fue un hecho natural, la realización de algo que ya estaba consagrado, la ocupación de un vacío, esta es la interpretación que el cuadro de Blanes, digamos de vuelta, cuadro de Estado, aporta. Aporta e impone.

En el contrapunto con la pintura, es a la fotografía a la que se le adjudica la potencia de prueba, la de indicar que eso que se muestra efectivamente ha sido: una huella. Un fotógrafo acompañó a la expedición de Roca hasta Choele Choel y se financió por su cuenta, pues el general no lo consideró necesario. Antonio Pozzo se llamaba, y las imágenes que capturó tampoco terminan de desmentir que lo que ocurrió fue solo un paseo. O que el desierto fuera solo un desierto.

No hay ningún misterio acá. La violencia recorre por entero a la conquista del desierto, en tanto acontecimiento que doblegó a un conjunto de pueblos y los desintegró como sujetos sociales y políticos que eran, hasta entonces, bien importantes en nuestra historia. Pero durante esa travesía que emprendió Roca, que tuvo mucho de escenográfica, quedó invisibilizada. Porque se marchó sobre un territorio que ya había sido “barrido” de indios. Desde que Roca asume el Ministerio de Guerra, se lanza una ofensiva, en forma de contramalones, hacia el oeste y sur de Buenos Aires. Incluso se ataca a tribus que hasta hace muy poco tiempo atrás se consideraban amigas. Son tomados prisioneros algunos de los caciques principales, como Pincén, Epumer y Catriel. La tumba de Mariano Rosas, muerto por viruela, es profanada. El ferrocarril, los telégrafos y los fusiles Remington fueron fundamentales aliados en la lucha. También el estímulo general que provocaba imaginar lo que significaría la incorporación de esos vastos territorios a la economía capitalista.

¿Hacen falta números? No estamos convencidos por varios motivos, pero volcamos acá los que aporta el historiador Enrique Masses, también Hilda Sábato, que tomó de datos oficiales del Ministerio de Guerra y Marina. Entre agosto de 1878 y mayo de 1879, 1313 indios de lanza (guerreros) fueron muertos en combate; de estos también, 1271 fueron tomados prisioneros; 10539 indios de chusma, es decir, no combatientes -niños, mujeres, ancianos-, fueron hechos prisioneros. 1049 fueron reducidos voluntariamente. Dudamos de estos números, también de las palabras, de las distinciones… Importa decir que, en la interpretación de Blanes y en la del Estado nacional en esa coyuntura liberal y conservadora, no hay lugar para el dolor que incluso estos números en su frialdad permiten adivinar.

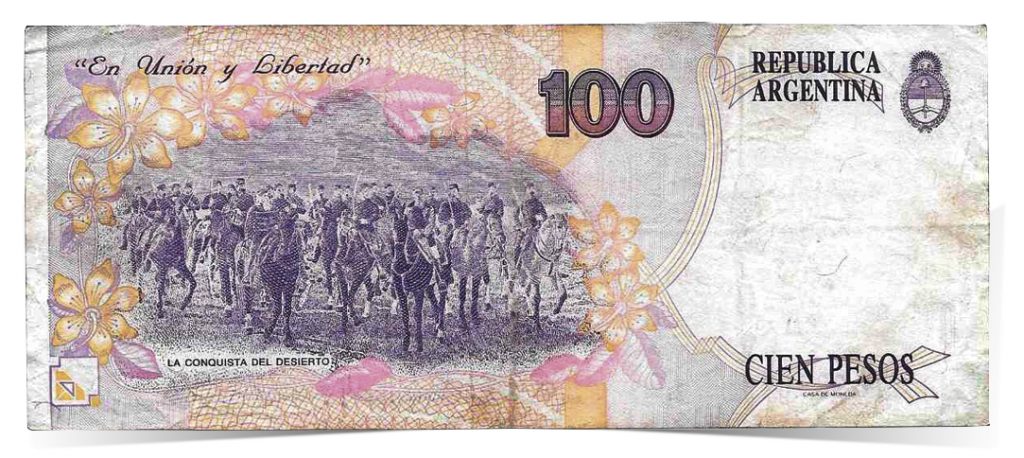

Si en el Museo Histórico Nacional este cuadro está casi escondido -como el minotauro en su laberinto-, desde 1992 su imagen alcanzó una circulación bien importante en nuestra sociedad. El billete de cien pesos, el de máximo valor durante más de una década, se vio ilustrado por esta imagen. Todos lo tuvimos o lo tenemos -unos más que otros, sin dudas; sobre todo cuando equivalía a cien dólares-, pero el tema al que alude con estos problemas que intentamos pensar pasó una vez más desapercibido. El crítico e historiador de arte Roberto Amigo en un artículo temprano llamaba la atención sobre el cercenamiento de los márgenes en la reproducción del billete. Ni siquiera los tenues rastros del acontecimiento quedaban allí; además de la postergación de los científicos, muy poco o nada tenidos en cuenta durante los años del neoliberalismo.

Secciones

Secciones