¿A dónde llevan las huellas? Historias de cazadores y el problema de la verdad

Alrededor de 1980, un historiador y un antropólogo escribieron acerca de los cazadores. Desde lugares muy distintos, ambos encontraron en el rico y complejo arte de cazar los elementos para presentar un modo peculiar de relacionarse con el mundo. En un momento en que las ciencias humanas de Occidente se preguntaban por la verdad, Carlo Ginzburg y Eduardo Viveiros de Castro buscaron nuevas formas de mirar ese problema en culturas y tiempos distintos al nuestro.

I

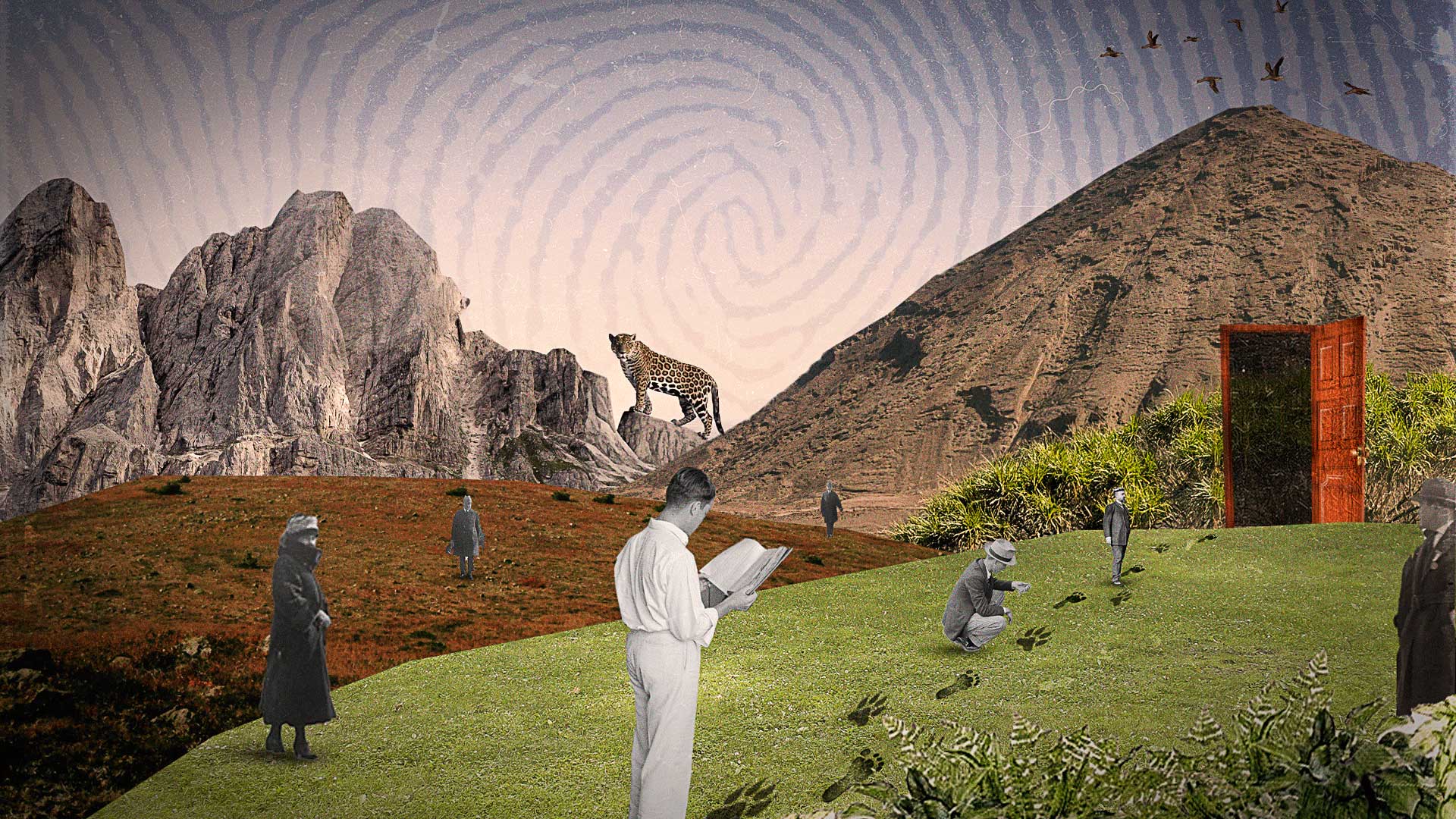

Comencemos por el historiador. Carlo Ginzburg, en un texto publicado originalmente en 1979, dice que el arte de rastrear es, quizás, una de las formas más antiguas de buscar la verdad (Ginzburg, 1995 [1979]). Los cazadores entienden que todo aquello que se mueve por el mundo deja huellas, rastros de su presencia que un ojo entrenado puede detectar. El rastreador debe, además, deducir qué quieren decir las huellas, a qué animal pertenecen, hace cuánto pasó por allí. ¿Será que persigo a un ciervo, o he leído mal las señales? O peor: ¿será que alguien más persigue al ciervo? ¿Se trata de un lobo, de un perro? Y si es un perro, ¿habrá otro hombre junto a él? ¿Se habrá subido a un árbol?, ¿será que me está observando?

Para descubrir la verdad, plantea Ginzburg, el cazador debe realizar una serie de ejercicios intelectuales que combinan el rigor, la imaginación y la experiencia. Debe conocer las huellas de los animales, el terreno y el clima, debe entender el comportamiento no solo de aquello que persigue, sino de todo aquello que podría aparecer en su medio. Debe haberse entrenado para olfatear, deducir, y también para componer escenas que encajen con la evidencia, que no la traicionen y que le aporten sentido. En otras palabras, debe hacer lo mismo que Sherlock Holmes, ese famoso detective creado por un médico del siglo XIX: para hallar a su presa (o resolver el crimen), el cazador-detective debe rastrear indicios y crear una historia verosímil que los explique.

Honrando a sus referentes, Ginzburg procede entonces a hacer exactamente eso. Se pregunta no ya por el arte de cazar en general, sino por un momento histórico particular en el que esa operación de pensamiento comienza a aparecer, a ser valorada y a volverse relevante como método para hallar una verdad elusiva, no de naturaleza universal ni formal, sino extremadamente concreta. El tipo de verdades que nos llevan hasta una presa, que explican una serie de hechos; verdades que deben ser deducidas a partir de huellas mediante un ejercicio de rigurosa imaginación.

¿Quiénes trabajan de esa manera?, se pregunta Ginzburg. No los matemáticos, ciertamente; quizás tampoco los filósofos. Pero sí los médicos, como Conan Doyle, el creador de Holmes. Ellos identifican síntomas igual que el cazador sigue sus huellas, distinguen lo importante de lo anecdótico, imaginan explicaciones y ensayan diagnósticos a la caza de una enfermedad. Esos signos, huellas o spie (en el italiano original) son las pistas dejadas sin intención por la presa, el criminal o la enfermedad, los pequeños elementos mediante los cuales delatan su identidad.

Identificar es, entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando encontramos huellas. Ginzburg sostiene que el método indiciario probó su valor de esa manera, cuando el crítico de arte Giovanni Morelli se declaró capaz de identificar los originales de valiosas pinturas mediante el estudio de detalles insignificantes –la forma de dibujar orejas, uñas, dedos de las manos y pies–, marcas no intencionales que, como una huella digital, diferenciaban a Botticelli o a Caravaggio de sus estudiantes o imitadores. En este tipo de detalles residía, según Holmes y Morelli, la posibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta tarea no es extraña a los historiadores, como tampoco a los jueces. Todos aquellos que trabajamos con “pistas”, que perseguimos indirectamente eso que no vemos, conocemos la infinita dificultad y también el placer de la tarea de rastrear. Una tarea que depende de la búsqueda de una verdad sumamente situada, en general muy pequeña: la verdad del caso, no extrapolable y, ciertamente, no universal. Aun así, es una verdad que quizás nos pueda decir algo interesante, al menos respecto del proceso que se utilizó para obtenerla. Y es, además, un tipo de verdad que siempre corre el riesgo de no serlo: podemos haber malinterpretado las pistas, pasado algo por alto, considerado relevante la información equivocada, trazado relaciones incorrectas. Justamente por su precariedad, afirma Ginzburg, esta verdad-verosímil es profundamente científica. Es perfectible, cuestionable, y su capacidad de sostenerse depende en gran medida del rigor y la experticia del rastreador.

II

II

En el punto anterior dejé a nuestro cazador imaginario en una situación algo peligrosa, preguntándose si, mientras perseguía a su ciervo, no había caído él mismo en una trampa: ¿había lobos en su camino?, ¿alguien estaba acechándolo, quizás, desde arriba de un árbol?

El problema de ser cazador es que se corre el riesgo de devenir presa. Cazar es, siempre, una relación. Cazador y presa son posiciones relativas, y ese vínculo ocurre además en un medio donde siempre pueden aparecer otros: el jaguar caza al tapir, aparece un humano, ¿quién huye?, ¿quién lleva de vuelta el alimento a los suyos?

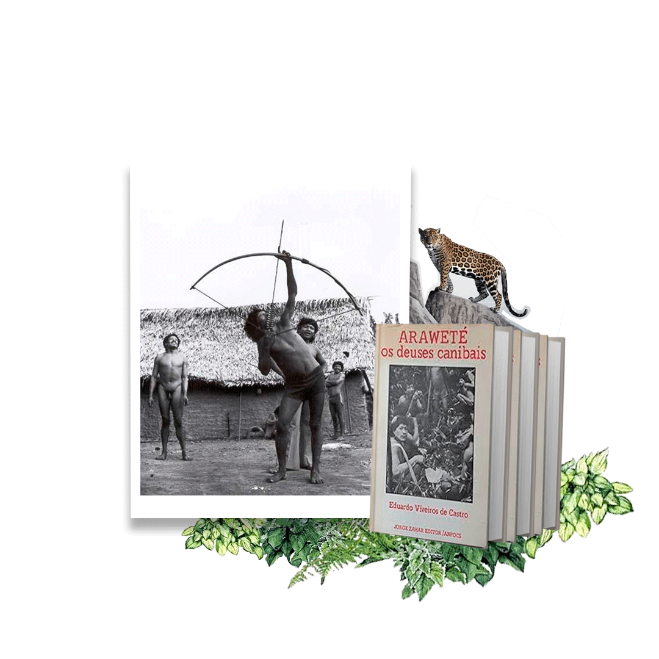

El antropólogo Viveiros de Castro (1986) nos dice que los araweté, al igual que otros pueblos, son sumamente conscientes de la complejidad de estos juegos de posiciones. En la selva es difícil juzgar a quién corresponde el rol de predador. Igualmente difícil es pensar que esos seres, que pueden convertirme en presa, que viven en la selva igual que yo, que cazan de la misma manera que yo lo hago, que tienen familias y parientes que cuidar, no son humanos. Los mitos y relatos amazónicos hablan de jaguares, tapires y monos que tienen sus propias aldeas, sus esposas y conflictos, sus danzas. Lo que nosotros llamaríamos, probablemente, cultura.

Pero quizás lo más interesante del modo en que los araweté conciben el mundo es que ellos, al igual que nosotros, conocen los peligros del relativismo. Distintos relatos hablan de cazadores que salen solos de su aldea y se encuentran con una persona. Ambos se miran, se reconocen. Entonces, el extraño invita al cazador a su aldea, le presenta a sus parientes, le ofrece de comer y beber. Todo parece normal y agradable, hasta que el cazador se percata de que lo que está bebiendo no es cerveza, como creía, sino sangre. Mira a su alrededor y se le revelan las pieles manchadas de sus anfitriones, sus ojos amarillos, sus colmillos. Está en la aldea de los jaguares. “Donde los seres humanos vemos sangre, los jaguares ven cerveza; lo que nosotros tomamos por un charco de barro deviene en una gran casa ceremonial cuando es vista por los tapires” (Viveiros de Castro, 2009, p. 71).

El cazador no ha sido engañado. Lo que vio antes no era una ilusión, sino el punto de vista de los jaguares. Al mirar al jaguar a los ojos, perdió una batalla y se convirtió en presa. Fue atrapado por el jaguar y llevado a una aldea que no es la suya. Circula ahora entre dos mundos y ya no puede distinguir con claridad qué es alimento, quién es un pariente, a dónde pertenece. En algunos relatos, el cazador logra retornar, su chamán le ayuda a recobrar su cuerpo y a volver a mirar el mundo con ojos humanos; en otros, se transforma en un ser de piel manchada que ruge cuando intenta hablar. Alguien a medio camino entre mundos.

Luego de contarnos esta historia, Viveiros de Castro propone que hay algo fundamental en la forma araweté de concebir la humanidad: es relativa, pero no en el sentido en que nosotros solemos utilizar la palabra. Algo no es relativo porque sea “medianamente falso” o “solo cierto bajo ciertas condiciones”, sino que es relativo porque es relacional. Ser humano (o jaguar, o cualquier otra cosa) se trata de sostener una serie de relaciones, una posición dentro de un mundo donde estamos vinculados con otros: somos cazadores o somos presa, somos parientes de unos o de otros, compartimos cierta corporalidad, cierto idioma. Jugando entre la filosofía amazónica y la occidental, Viveiros de Castro vuelve entonces a una frase de Gilles Deleuze: “no se trata de afirmar la relatividad de lo verdadero y sí la verdad de lo relativo”.

III

Presentar a estos dos autores, uno junto al otro, es un desafío intelectual que raya en la herejía académica. Sin embargo, creo que no es casual que ambos escriban sobre cazadores. Ciertamente, no es casual que escriban sobre el problema de la verdad. 1980 fue una década de giros: interpretativos, lingüísticos, posmodernos, posestructuralistas, relativistas. Giros que pusieron en cuestión la existencia, la posibilidad e incluso el carácter deseable de la verdad. En ese contexto, Ginzburg y Viveiros de Castro realizan apuestas curiosamente vinculadas con sus propias búsquedas de “verdad”. Ginzburg rastrea el problema. Como un sabueso, se pregunta por el nacimiento y la evolución de las ideas de “prueba” y “evidencia” (Ginzburg, 2010 [1984]), encuentra en el siglo XIX a los grandes rastreadores de evidencias (Ginzburg, 1995 [1979]) y compone un relato, a la manera de los detectives, en el cual sus hallazgos tienen sentido y pueden decirnos algo acerca del mundo. Algo quizás verdadero, pero sobre todo verosímil y, también, útil en cuanto al método: lo que Ginzburg nos ofrece, más que ninguna otra cosa, es una guía para pensar, para seguir nuestras propias huellas y caminos.

Mientras, un joven Viveiros de Castro (1986) se dispone a hacer etnografía en una comunidad de cazadores. Excazadores, quizás, pues los araweté no son ajenos a los problemas de nuestro tiempo y cazar es cada vez menos una parte de su vida. Pero su forma de pensar, sus historias y tradiciones –su punto de vista sobre el mundo– están profundamente influenciados por esa milenaria actividad. Viveiros de Castro escoge relacionarse con otros para explorar otros puntos de vista, quizás devenir un poco híbrido, ser un poco capturado, como el hombre-jaguar, por la perspectiva de las personas con quienes trabaja, para poder mirar la cuestión de la verdad con otros ojos.

Ambos autores son considerados fundadores de corrientes de pensamiento vinculadas a sus relatos de cazadores: Carlo Ginzburg es uno de los mayores referentes de la corriente conocida como microhistoria e introdujo (no sin algún arrepentimiento) la idea del método indiciario en historiografía. Eduardo Viveiros de Castro propuso el perspectivismo como una forma de comprender el pensamiento amerindio, pero también como una teoría y un método de trabajo en antropología.

Además de pensar con cazadores, Ginzburg y Viveiros de Castro son dos intelectuales que respondieron a una pregunta de época de maneras que considero profundamente científicas. Si nuestra propia cultura zozobra ante un problema, ¿qué hace un buen investigador? Busca en otro sitio. O en el pasado, a ver qué olvidamos. O en otros mundos sociales, donde quizás las formas de plantear el problema sean radicalmente diferentes. Al igual que el cazador, se arriesgan a seguir huellas inciertas y errar el camino, o a ser comidos por puntos de vista ajenos de los que podría ser imposible volver. La verdad, para ambos, es una búsqueda elusiva que depende, más que nada, de trazar caminos posibles y entrar en relación con otros.

Referencias

Ginzburg, C. (1995 [1979]). Señales. Raíces de un paradigma indiciario. En A. Gilly, Subcomandante Marcos y C. Ginzburg,

Discusión sobre la historia. México D.F.: Taurus.

Ginzburg, C. (2010). Pruebas y posibilidades (Posfacio a Natalie Zemon Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identita nella Francia del Cinquecento, 1984). En C. Ginzburg, El Hilo y las Huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Viveiros de Castro, E. (1986). Araweté: os deuses canibais. Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Viveiros de Castro, E. (2009). Metafísicas caníbales. Líneas de Antropología Posestructural. Madrid: Katz Editores.

Secciones

Secciones