Hacer ver

1. Cuando nos despertamos al amanecer o contemplamos los colores cambiantes del cielo del atardecer, todavía decimos “sale” o “cae” el sol. Sabemos que no es así, al menos desde Galileo entendemos que lo que vemos es efecto de la rotación de la Tierra sobre su eje. Sin embargo, mantenemos la expresión y no por simple comodidad, ni por fidelidad a la rutina o al lenguaje heredado. Desde nuestro sistema de referencias, la expresión no es incorrecta: lo que observamos es relativo, depende de la perspectiva del observador. Persiste, de todas maneras y a pesar de esa comprobación, cierta inquietud. Sucede que el conocimiento siempre mantuvo una relación ambigua con los sentidos. Por una parte, los sentidos –todos, aunque privilegiemos la vista o el oído– son una puerta de acceso indispensable al mundo, a su materialidad, a lo empírico. Simultáneamente, son una fuente de dudas, de señales o de estímulos imprecisos o, peor aún, de apariencias y de engaños. Todo se hace más complicado si además consideramos a la verdad –y lo hacemos habitualmente– como invisible, abstracta, inmaterial, y a su acceso como una revelación, un descubrimiento –incluso una forma de denuncia– que saca a la superficie lo que permanecía oculto en las profundidades. ¿Cómo afecta esa representación del conocimiento y de la verdad a la transmisión en general y a la educación en particular? ¿Qué exigencias le impone y qué caminos le ofrece?

2. El pasado parece agregar una dificultad extra, ya que solo podemos acceder a él de forma indirecta, a través de los restos que quedan tras el paso del tiempo: recuerdos más o menos definidos, relatos, pinturas o fotografías, testimonios, herramientas o edificios, senderos y paisajes. En cualquier caso, el intento es aprovechar esos restos para elaborar una imagen, verbal o visual, de lo ausente. “Hacer ver” el pasado, como si estuviese frente a nuestros ojos. Esa no es, que quede claro, una preocupación exclusiva de los historiadores. Está presente, de modo más o menos consciente, entre los periodistas, escritores, maestros y profesores, artistas, militantes o políticos. Está claro que la forma de encarar esa empresa es distinta en cada caso, porque responde a motivaciones y objetivos diferentes y hasta opuestos. Pero lo que nos interesa destacar aquí es esa preocupación compartida. La podemos intuir, por ejemplo, en Julio Argentino Roca, que el 25 de mayo de 1879, en plena “campaña del desierto”, decide celebrar el aniversario de la Revolución de 1810 en la orilla del río Negro. Esa conmemoración en el medio de una empresa militar, ese festejo, tal como lo señala Javier Trímboli (2018), “buscaba acentuar el vínculo con ese pasado indiscutible que se había vuelto prenda de unión como pocas entre los argentinos” y, de ese modo, aprovechar su legitimidad. Se convoca el pasado –no cualquier pasado, está claro, sino un momento significativo–, se lo “hace presente” por un instante a través de un acto cívico, militar y religioso (se celebra una misa, se dicen unas palabras, etc.).

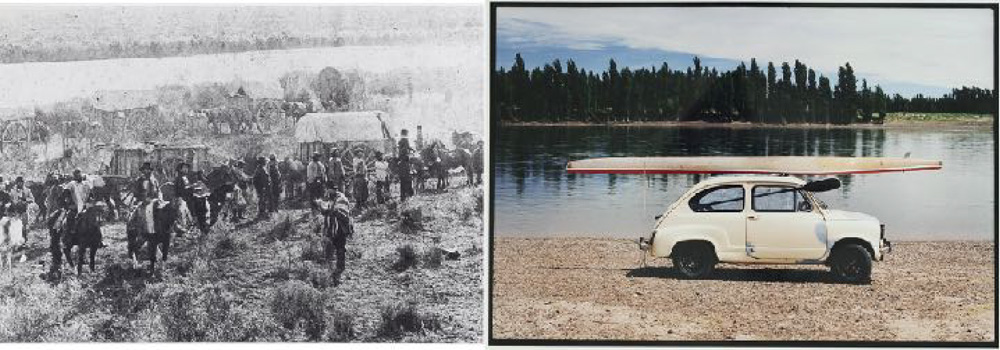

Rio Negro, Antonio Pozzo, 1879. – Fiat en la costa del Río Negro, RES, díptico, C-print, 1996.

3. La pintura monumental de Juan Manuel Blanes, conocida con diversos nombres –”Ocupación militar del Rio Negro en la expedición bajo el mando del General Julio A. Roca, 1879”, “La conquista del desierto”, “La revista del Río Negro”, entre otros–, fue un encargo del Estado argentino de 1886, en el último año de la primera presidencia de Roca. El pedido tenía un objetivo claro: celebrar aquel acontecimiento reciente que el entonces presidente había comandado. Blanes demoró varios años en terminar el cuadro, tanto por razones externas –sus viajes entre Europa y América, la inestabilidad política argentina– como internas –la complejidad del encargo, el tamaño, la composición de la escena–.

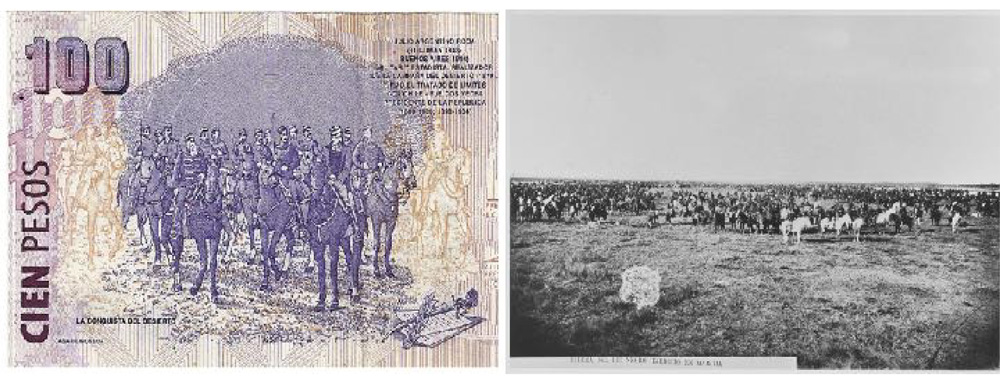

Interesa, entonces, subrayar el carácter monumental de la pintura. Y nos referimos no solo a sus dimensiones, sino también a su función conmemorativa. Una conmemoración de otra conmemoración. De ese modo, se encadenan pasados más o menos distantes en una secuencia significativa. Como señala Roberto Amigo, “el Ejército Nacional se legitimó confundiendo su origen con el de la nación, en una continuidad histórica de la ‘campaña del desierto’ con la Revolución de Mayo, de la que también se asumió como protagonista” (1994, p. 330). Para recrear ese momento, Blanes llevó adelante una laborioso rastreo de retratos, fotografías, características de los uniformes, monturas, etc. Decidió organizar la escena, de todas maneras, apartándose de las fotos disponibles, incluyendo algunas figuras que no habían estado junto a Roca aquel mayo de 1879 y eligiendo el asunto de “revista de las tropas”, que ya había elegido para obras semejantes. En definitiva, la forma de “hacer presente” –o de “hacer ver”– aquel pasado respondía tanto a los requerimientos de la comitencia como a los rasgos específicos del lenguaje pictórico.

4. Blanes aprovecha las fotografías de la “conquista del desierto” con un movimiento que combina la atención por el detalle y el deliberado distanciamiento. Resuelve su pintura, lo dijimos, siguiendo el modelo didáctico y moral en la representación de temas históricos. Un siglo después, RES (2016) recupera esas fotografías tomadas por Antonio Pozzo –que había acompañado la expedición militar por su cuenta, con fines comerciales–, pero hace otra cosa. En la década de 1990, decide repetir el recorrido que hizo su antecesor y, tras los pasos de Pozzo, toma fotografías en los mismos lugares y desde la misma perspectiva. Conforma, de ese modo, dípticos en los que combina una fotografía de Pozzo con una propia. El efecto de la composición hace aparecer al pasado, pero en especial permite adivinarlo tras la imagen del presente. También representa el paso del tiempo, el de la historia y sus consecuencias.

La intervención constituye una conmemoración más, que deliberadamente recupera las previas (la de Blanes, la de Roca) pero sin su carácter celebratorio. El dispositivo es una “puesta en abismo” (una conmemoración que contiene otra que remite a otra) en la que la repetición distorsiona la imagen especular. Se señala así la distancia entre el artificio de esas representaciones del pasado y el pasado en sí mismo, pero también su íntima dependencia. La identificación emocional de RES con los mapuches, con las víctimas de la campaña militar, se refuerza con el título de la serie: “No entregar Carhué al huinca”, la conocida consigna de resistencia que Cafulcurá pronunció poco años antes de la expedición de Roca. Pero esa cercanía va acompañada por la proximidad técnica y cultural con Pozzo (que, creemos, evita el peligro de la ventriloquía: de hablar por los mapuches). Otra vez, cercanía y distancia.

El cacique Linares y su gente en Choele Choel, Antonio Pozzo, 1879. – Descendientes del cacique Linares en Choele Choel, RES, díptico, C-print, 1996.

5. Las reproducciones de la pintura de Blanes circularon profusamente. En uno de los dípticos, RES combina una foto de Pozzo, en la que se ve al Ejército argentino en marcha en la ribera del Río Negro, con el anverso del billete de cien pesos, que replica parte del cuadro de Blanes. ¿Cumplió entonces con el objetivo de reforzar esa identificación entre nación, ejército, Revolución de Mayo y la “conquista del desierto”? Es difícil imaginar una mayor circulación para una imagen que la que ofrece aparecer como ilustración de un billete. Y, sin embargo, no estamos seguros de que efectivamente se la “vea”, se le preste atención. “Vivimos como si estuviésemos cubiertos de caucho”, escribió en 1923 Víctor Shklovski. Y agregó: “hay que volver a recibir al mundo. Quizás todo el horror […] se explica porque no sentimos el mundo. La tarea de la imagen artística es nombrar el objeto con un nombre nuevo” (Shklovski, 2023, p. 40). Es decir: “hacer ver”.

Billete de cien pesos argentinos. – Ribera del Río Negro, ejército en marcha, Antonio Pozzo, díptico, C-print, 1879.

*Agradecemos muy especialmente a RES por facilitarnos su obra para esta edición.

Referencias

Amigo, R. (1994), “Imágenes para una Nación. Juan Manuel Blanes y la pintura de tema histórico en la Argentina”, en: Arte, Historia e Identidad en América. Visiones comparativas, XVII Coloquio internacional de Historia del Arte. México, U.N.A.M, t. II. pp. 315-331.

Trímboli, J. (2018). Ocupación militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879… Revista Scholé, n.º 0. Para el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Disponible en: https://schole.isep-cba.edu.ar/ocupacion-militar-del-rio-negro-por-el-ejercito-nacional-el-25-de-mayo-de-1879-juan-manuel-blanes/

RES. (2016). Serie NECAH 1879: “No entregar Carhué al huinca”. Buenos Aires.

Shklovski, V. (2023). Literatura y cine. Buenos Aires: Ubu Ediciones.

Secciones

Secciones