La verdad: entre Escila y Caribdis. Colón y la creación de la Tierra plana

Se procurará en lo que sigue no incurrir en

resbaladizas disquisiciones morales sino dejar

constancia de los hechos. No porque los actos

humanos colectivos o de naturaleza histórica deban

estar libres de juicio moral, sino porque antes

de aplicar el dictamen de bueno o malo en estos, como

en todos los casos, hay que determinar cuáles son

esos hechos.

María Elvira Roca Barea, Imperiofobia.

La pregunta

Año tras año, y durante toda la escuela primaria, una pregunta relacionada con una particular historia me contrariaba con su singular insistencia. Por cierto que esto no se debía ni a la ausencia de interés de los maestros ni a su desatención. La historia vinculada con mi duda era expuesta en clase con tal convicción y claridad que mi pregunta solo podía ser el reflejo de algún tipo de torpeza en mi entendimiento, así que no le di al interrogante la más mínima oportunidad de abandonar el seguro mundo de mi introspección. Jamás lo formulé en voz alta, ni siquiera sugerí alguna velada señal que revelara su existencia. Y como es imposible resolver un problema que no se enuncia, no es posible una respuesta. Por lo tanto, a pesar del deseo, pero dada mi reserva, lo único razonable era el olvido. Y eso es lo que procuré hacer en los grados superiores aunque, como queda en evidencia, el resultado a largo plazo fue un fracaso. El plan elegido me obligaba a abstraerme cuando se abordaba la primera parte de la historia; volcaba, entonces, todo mi esfuerzo en imaginar lo que vendría después, que estaba relacionado al maravilloso viaje de tres insignificantes barcos de madera que, en un mar incierto, intentaban llegar a las Indias. La estratagema funcionaba por un tiempo porque cuando la historia llegaba al punto culminante, el momento en el que Rodrigo de Triana gritaba “¡Tierra!” desde lo alto del palo mayor, la inquietud parecía haberse desvanecido. Pero seguía allí, solo que ahora replegada en un oculto rincón del pensamiento a la espera de que en el siguiente curso alguien frotase la lámpara que le diera nuevo vuelo.

En las orillas

Se nos solía contar que el joven Cristóbal Colón, observando cómo se acortaban los mástiles de los barcos que se internaban en el mar, dedujo que la Tierra era redonda. Y si el mundo es una esfera, entonces era posible llegar a Cipango navegando hacia el occidente. Pero un viaje de estas características no era sencillo y requería financiamiento y aprobación de la corona española. Por ello, se nos relataba también que Colón debía vencer la resistencia de los eruditos de Salamanca, quienes, por muy sabios que fuesen, sostenían que la Tierra era plana, por lo que se opondrían con ferocidad a su proyecto. Pero, y he aquí la pregunta que me acosaba y que jamás formulé a los maestros: si la esfericidad de la Tierra se demostraba con una prueba tan sencilla como la vivida por Colón, ¿cómo se explica que los estudiosos de una ya célebre universidad no recogieran testimonio de otros testigos que corroboraran o negaran el hecho referido por Colón en lugar de sostener tozudamente que la Tierra era llana como un folio?

Ahora que sé lo equivocada que estaba la historia sobre el debate en Salamanca, siento el alivio de haber recibido finalmente una respuesta. Pero este nuevo estado de la cuestión me lleva a otro interrogante: ¿cómo y por qué se creó un acontecimiento histórico ficticio sobre una supuesta controversia en torno a la redondez de la Tierra? ¿Por qué este relato, a pesar de carecer de toda evidencia, tuvo tanta fuerza que fue enseñado, por más de un siglo –incluso aún lo es–, en gran parte de las escuelas del mundo?

El equivocado debate en Salamanca

Para resolver todo este embrollo es necesario encontrar las fuentes, los primeros documentos que testimonian la batalla de nuestro navegante contra la ignorancia de su tiempo sostenida por los grandes estudiosos de la Iglesia. También es significativo, como hecho particular, establecer qué fue lo que realmente se discutió entre los eruditos de Salamanca a finales de 1486 y comienzos de 1487. Consideremos como punto de partida que el mundo medieval compartía la imagen de una Tierra redonda, heredada de la Antigüedad clásica, y solo algunos pocos escritos aludían a una Tierra plana. Así lo afirma el historiador David Lindberg (2002):

Todos los estudiosos medievales del período coincidían sobre su esfericidad, y las antiguas estimaciones de su circunferencia (alrededor de 252.000 estadios) eran ampliamente conocidas y aceptadas. (p. 231)

Por su parte, Jeffrey Burton Russell (1991) nos aporta algunos detalles para un cuadro más exhaustivo sobre la forma de la Tierra en el pensamiento del Medioevo:

Los padres, que afirmaban la inspiración divina de la Biblia, esencialmente adoptaron uno de dos puntos de vista sobre la tradición del saber pagano que los rodeaba. O bien intentaron sintetizar la Biblia y la filosofía, como hizo Agustín, o atacaron a los filósofos, a veces ignorando el llamado de Agustín a la cautela. La mayoría de los padres adoptaron el primer punto de vista y se conformaron con la esfericidad. Ambrosio describió la tierra como una esfera suspendida en el vacío, con su peso equilibrado uniformemente en cada lado.

Pero sí existieron algunos verdaderos terraplanistas. (…) Lactancio [c. 265-345] parece haber negado la redondez como parte de la negación de las antípodas y Cosmas Indicopleustes (c. 540) cometió el error de construir una cosmología física basándose en la Biblia. (…)

El conocimiento de los griegos sobre la redondez de la Tierra nunca ha sido disputado por ningún escritor serio. Los primeros filósofos griegos son difusos en sus conceptos, pero “después del siglo V a. C. ningún escritor griego de cierta reputación” pensó que la Tierra fuera algo más que redonda. Las únicas excepciones son los atomistas Leucipo y Demócrito, quienes parecen haber imaginado un disco plano rodeado de aire. Pitágoras (c. 530 a. C.), Parménides (c. 480 a. C.), Eudoxo (c. 375 a. C.), Platón (c. 428-348 a. C.), Aristóteles (384-322 a. C.), Euclides (c. 300 a. C.), Aristarco (c. 310-230 a. C.) y Arquímedes (287-212 a. C.), todos adoptaron la visión de la esfera.

El concepto de Aristóteles se convirtió en un estándar tradicional: la Tierra era una esfera inmóvil en el centro del universo, con los cuerpos celestes moviéndose a su alrededor en esferas concéntricas perfectas. (pp. 23-24)1

La primera conclusión es que los escritos que hablan de una Tierra plana en el siglo XV como forma de pensamiento dominante en las clases letradas deben ser muy posteriores a la propia época de Colón, lo que nos lleva a la conferencia de Salamanca.

La cuestión que ciertamente preocupaba a los reyes católicos y a los expertos cosmógrafos no era la configuración del planeta, dado que este era un tema resuelto. El drama estaba centrado en la extensión de los mares. ¿Cuánto se debía navegar para llegar a Cipango y a las tierras del Gran Kahn? ¿Era posible una travesía que se suponía extensa? Aquí estaba el punto crítico que con justicia los doctos hombres de la universidad le objetaron a Colón, quien, por cierto, utilizó con poco poder de convencimiento la cuestionada medición de la circunferencia terrestre hecha por Posidonio. La medición, convenientemente, era inferior al dato aportado por Eratóstenes, más acorde con las mediciones actuales. De todos modos, el dictamen de aquella junta no fue definitivo y, cuando concluyó la Reconquista, con la toma de Granada por parte de la Corona de Castilla, quedó allanado el camino para la empresa colombina.

Pero hay una nueva pregunta que es inevitable formular. Dado que ya sabemos que el debate sobre la esfericidad del planeta jamás ocurrió y que los hombres de Salamanca no eran ni tontos ni fanáticos religiosos opuestos a la razón, ¿cómo y cuándo surgió en la modernidad el mito de una Tierra plana como concepto medieval?

La creación de una Tierra plana

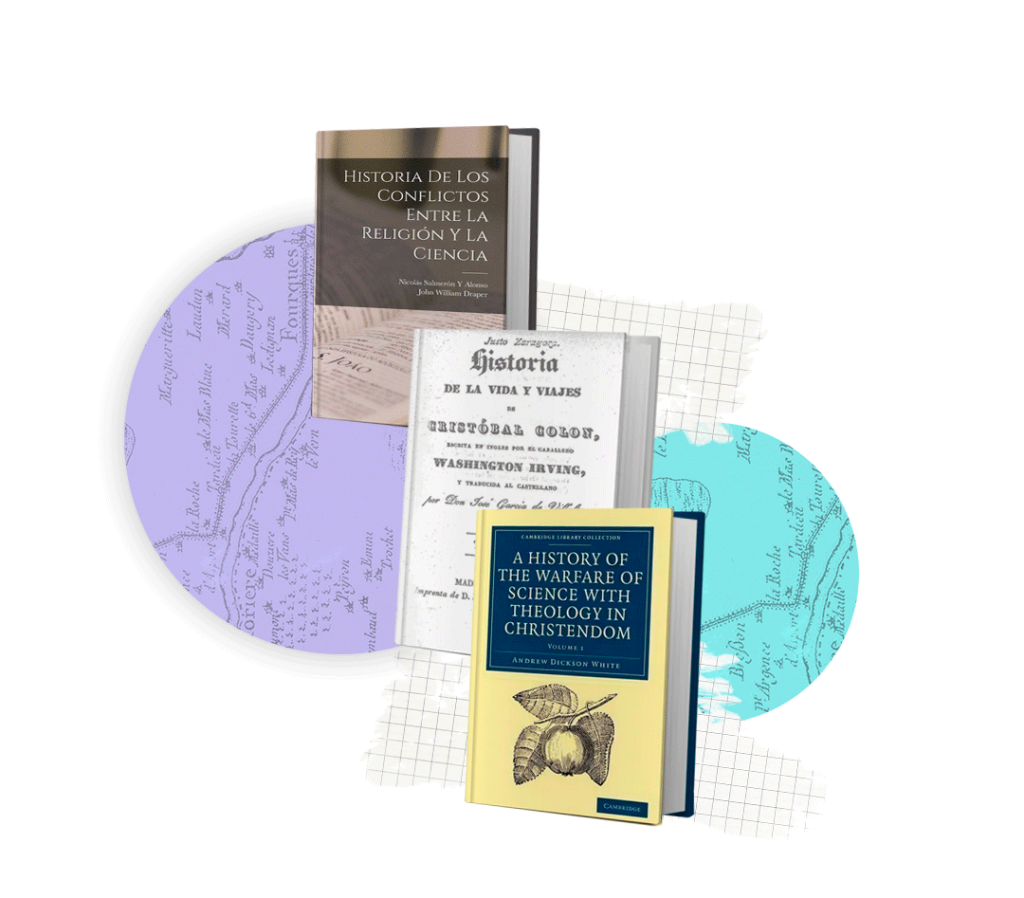

El siglo XIX consolidó la imagen de un mundo signado por el progreso. La historia solo podía seguir un camino de ascenso en el proceso civilizatorio. Al respecto, es icónica la pintura El progreso de América, de John Gast, que muestra la colonización del oeste norteamericano con el ferrocarril como símbolo de un destino de grandeza. No tomamos por casualidad esta pintura, ya que es en este mundo en donde se gestó la leyenda de un Cristóbal Colón luchando contra la ignorancia de su época, intentando destronar las equivocaciones de una “Edad Oscura” plagada de miserias. Se trataba a la vez de mostrar y de oponer una ciencia y su destino de grandeza contra una religión que solo nos podía anclar en los ruinosos tiempos pretéritos. El primer trabajo de importancia al respecto fue el del historiador Washington Irving, publicado en 1828 bajo el título La vida y viajes de Cristóbal Colón. En relación con este trabajo y varias otras obras vinculadas al mundo protestante anglosajón, otro historiador, Pablo Marín Prieto, afirma que:

Fue durante el siglo XIX cuando, en ambientes predispuestos en contra del catolicismo y de cuanto representó la contribución espiritual y cultural de la Cristiandad medieval a la civilización occidental, se desarrolló una línea de argumentación empeñada en atribuir a la tradición escolástica una actitud de oposición frente a la idea de la esfericidad de la tierra en particular, y contraria al progreso científico en general. Jeffrey Burton Russell ha localizado el origen de esta tendencia, emparentada con la difusión de la llamada «leyenda negra» antiespañola, en la gran repercusión que tuvo la obra dedicada a Cristóbal Colón y sus viajes por el famoso escritor Washington Irving (1783-1859). (…)

El mito de que la tierra esférica era un elemento repudiado por la cosmovisión medieval dominante hallará buena acogida y crecerá en ambientes abonados por prejuicios anticatólicos en las siguientes décadas del siglo XIX. Así, por ejemplo, el conocido historiador de la ciencia William Whewell (1794-1866), clérigo anglicano que llegó a vicecanciller de la universidad de Cambridge, en su influyente History of the Inductive Sciences de tres volúmenes (1837) intentó ridiculizar y presentar a la Iglesia medieval como enemiga del progreso científico sobre la base de atribuir una generalidad que históricamente no tuvieron en cuenta a los puntos de vista de Lactancio y Cosmas, contrarios a la esfericidad de la tierra. (2022, pp. 408-409)

Aunque la obra de Irving estableció la piedra basal del mito, no fue responsable de cimentarlo a través de la enseñanza escolar. Es a partir de la publicación de los libros Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia de John William Draper y Los campos de batalla de la ciencia de Andrew Dickson White que se produjo un cambio significativo en los textos escolares para transformar en canónica la historia de Colón y la Tierra esférica junto a los eruditos de Salamanca y su mundo plano. Este breve párrafo de la obra de Draper (1987) es muy elocuente:

Entre los marinos genoveses que sustentaban esta idea se hallaba Cristóbal Colón. Nos cuenta que lo que llamó su atención sobre este asunto fueron los escritos de Averroes; pero entre sus amigos nombra a Toscanelli, florentino, el cual se había dedicado a la astronomía y hecho gran defensor de la forma globular. Encontró Colón en Génova poca protección; invirtió entonces muchos años tratando de interesar a diferentes príncipes en su empresa; su tendencia irreligiosa fue señalada por los eclesiásticos españoles y condenada por el concilio de Salamanca; su ortodoxia fue refutada por el Pentateuco, los Salmos, las Profecías, los Evangelios, las Epístolas y los escritos de los padres San Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio, San Basilio y San Ambrosio. (p. 136)

Tiempo después, un popular libro escrito por James Johonnot (1887), un reconocido educador de los Estados Unidos, contenía el siguiente diálogo:

¿Crees que la tierra es redonda y que está habitada en el otro lado? ¿No sabes que los santos padres de la Iglesia han condenado esta creencia? Dicen los padres: las Escrituras nos relatan que todos los hombres descienden de Adán; pero ciertamente ningún hombre descendiente de Adán vive en una región como la de la que hablas, las antípodas. ¿Quieres contradecir a los padres? Las Sagradas Escrituras también dicen expresamente que los cielos se extienden como una tienda, ¿y cómo puede ser eso cierto si la Tierra no es plana como el suelo sobre el que se asienta la tienda? Esta teoría tuya parece herética. (p. 129)

Sin tanta elocuencia, y libro tras libro, el mito dejó de serlo para ser entendido como una verdad histórica.

El desafío

La historia de Colón y la Tierra plana nos revela algunas cuestiones que no deberíamos desatender. Lo primero a considerar es la imposibilidad de tener total certeza sobre la legitimidad de lo que enseñamos, lo cual no significa que aquello que transmitimos carezca de valía alguna en relación con la verdad. El desafío sigue siendo cómo transitar entre Escila y Caribdis: no podemos creer ciegamente en todo lo que a priori suponemos verdadero y no podemos dudar de modo permanente sobre cada cuestión que creemos cierta. La problemática de las “noticias falsas”, vinculada al deseo de creer que algo es verdad, puede que no sea tan novedosa. Los cambios tecnológicos le dan una potencia reproductiva, y por lo tanto selectiva de carácter darwiniano, a ideas que toman fuerza más allá de su falsedad o veracidad. Esto fue válido para la imprenta de tipos móviles y lo es aún más para internet y las redes sociales. La potencia de estos medios para dejar ideas replicantes a un bajo costo es enorme.

Tal vez no haya mejor epílogo a nuestras consideraciones que las palabras finales de Jeffrey Burton Russell (1991) en su obra sobre Colón:

Finalmente, falacias o “mitos” de esta naturaleza adquieren vida propia, creando una dialéctica entre lo uno y lo otro y provocando, eventualmente, un “ciclo de mitos” que se refuerzan entre sí. Por ejemplo, (…) la Tierra plana, es parte del “ciclo” que incluye la Edad Oscura, la Leyenda Negra, la oposición de la cristiandad a la ciencia, etc. El ciclo se arraiga tanto en nuestro pensamiento que ayuda a formar una visión del mundo que se hace impermeable a la evidencia. Estamos tan convencidos de que la gente medieval debe haber sido lo suficientemente ignorante como para pensar que el mundo era plano que cuando la evidencia en contrario se presenta frente a nosotros la evitamos, como lo haríamos al evadir un obstáculo en el camino cuando conducimos. De modo que nuestra visión del mundo se basa más en lo que pensamos que sucedió que en lo que realmente sucedió. Un cuerpo compartido de “mitos” puede abrumar la razón y la evidencia, como sucedió en la Alemania nazi. Hay que ser cautelosos, por decirlo suavemente.

Pero la búsqueda de la verdad es larga y laboriosa y se deja de lado con facilidad. Y como el presente se transforma día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, en pasado, mientras que el futuro es desconocido e incognoscible, nos quedamos en un mar oscuro sin estrellas, sin brújula ni astrolabio, más inseguros de nuestra posición y de nuestro objetivo que cualquiera de los marineros de Colón. El terror a la falta de sentido, a caer por el borde del conocimiento, es mayor que el miedo imaginario de caer por el borde de la tierra. Y por eso preferimos creer en un error conocido que buscar, incesantemente, en la oscuridad. (pp. 76-77)

Referencias

Draper, J. W. (1987). Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Barcelona: Alta Fulla. (Este volumen reproduce en facsímil la segunda edición del libro Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, editado en 1885 por Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé [Madrid]).

Lindberg, D. C. (2002). Los inicios de la ciencia occidental. Barcelona: Paidós.

Johonnot, J. (1887). Ten great events in history. Nueva York: D. Appleton And Company. Traducción propia.

Martín Prieto, P. (2022). La tierra plana en la Edad Media: un mito contemporáneo. Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, (35), 391-414. https://doi.org/10.5944/etfiii.35.2022.31115

Russell, J. B. (1991). Inventing the flat earth: Columbus and modern historians. New York: Greenwood Publishing Group. Traducción propia.

Notas

- El destacado es propio.

Secciones

Secciones