El turco ajedrecista

Sobre humanos y humanoides

¿Buscaba Alan Turing vencer a la máquina Enigma o era a sus diseñadores a quienes debía derrotar? Adoptada por el ejército alemán, Enigma permitía enviar mensajes y órdenes cifradas imposibles de ser comprendidas por los mandos de las fuerzas aliadas. Aquellos eran tiempos difíciles, la devastación provocada por las batallas y las órdenes de exterminio derivadas del poder nazi se extendían por toda Europa. Si el equipo liderado por Turing lograba entender los códigos de comunicación del régimen de Hitler, entonces cabía la esperanza de que la guerra fuese más corta.

Tras el fin de la contienda, y concluida su labor con éxito, Turing se dedicó con entusiasmo a resolver muchos otros interesantes problemas relacionados con ordenadores y computadoras. Propuso una forma, conocida como test de Turing, de comparar el intelecto de los seres humanos con la inteligencia de los procesadores. Lo interesante es que en la actualidad millones de personas en todo el mundo, cada día y por horas, se someten sin saberlo al test de Turing: conversan, a través de la pantalla de sus dispositivos informáticos, con personas desconocidas; o al menos es lo que suponen: ¿cómo pueden estar seguros de que la respuesta que reciben no proviene de una máquina que les hace creer que es una persona? De esto trata el test de Turing, de comparar el comportamiento de alguien o algo con quien dialogamos sin saber si es una persona o un ordenador. Si resulta ser una máquina y no pudimos darnos cuenta y diferenciarlo de lo que hubiésemos esperado de un ser humano, entonces, según el test de Turing, la máquina ha mostrado ser inteligente. En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la novela de Philip Dick, el gran desafío social que se presenta para los humanos es tratar de identificar a los androides, que son réplicas magníficas de los hombres.

La prueba de Turing

Imaginemos por un momento una habitación en la que puede haber un ser humano o una computadora. Solo nos podemos comunicar con aquello que se encuentra dentro del lugar a través de un teclado y una pantalla en la que se pueden desplegar letras, dibujos, fotografías o películas, pero no es posible recibir ninguna información sobre el interior de la propia habitación. ¿Podemos darnos cuenta, a partir del diálogo que mantenemos con la habitación, quién o qué se encuentra en su interior? ¿Con quién estamos interactuando?, ¿será con un ser humano o con una máquina?

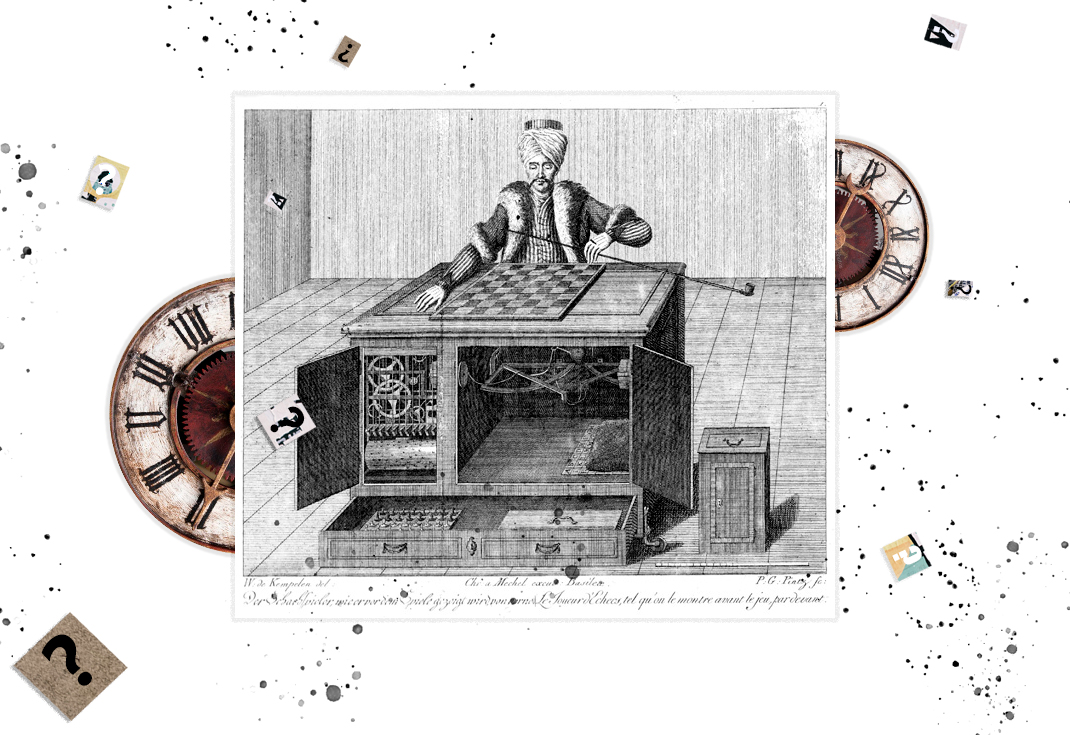

En 1997, la computadora Deep Blue II le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial Gary Kasparov. Podemos decir que pasó con éxito el test de Turing al comportarse como lo hubiese hecho cualquier humano considerado un gran maestro en el arte del juego de los reyes. Más tarde, en 2016, y en un reto más difícil, el programa AlphaGo venció a Lee Sedol en un campeonato de Go por cuatro a uno. Sin embargo, un hecho ocurrido siglos antes con una célebre máquina jugadora de ajedrez, y que también hubiese pasado la prueba ideada por Turing, nos advierte sobre algunas dificultades para decidir qué es lo que está ocurriendo, qué sucede con la conciencia del cerebro electrónico, que es, en última instancia, lo que nos interesa. “El turco ajedrecista”, aquel ingenioso artefacto creado en el siglo XVIII, fue un androide imbatible mientras funcionó. Su mecanismo guardaba un profundo secreto.

En 1783, el ingeniero Wolfgang von Kempelen sorprendió a la corte de la emperatriz María Teresa de Austria con una máquina cuyo jugador era un autómata con la apariencia de un hombre turco. Su atemorizante imagen –en su máxima expansión, el Imperio otomano llegó a sitiar Viena– se contraponía a la sutil maestría con la que desplegaba los peones, las torres y los alfiles. Su fama fue creciendo a medida que jugaba partidas contra renombrados personajes de Europa. Pero ¿cómo había logrado aquel ingeniero húngaro, en una época en la cual aún no se conocía siquiera los rudimentos de la moderna electrónica, construir un artefacto con una inteligencia tan potente que se había convertido en un jugador imbatible?

Se dice que en 1809, cuando su creador ya había muerto, el turco ajedrecista derrotó al mismísimo Napoleón, que era tan gran estratega en el campo militar como en el juego de los reyes. El misterio del atemorizante androide de von Kempelen, que lo hacía imbatible en un juego en el que ganar era considerado una muestra de gran inteligencia, finalmente fue comprendido. Para sorpresa de muchos, se supo que su agudeza solo era la manifestación de un complejo mecanismo que permitía que un hábil jugador escondido en su interior pudiese conocer las posiciones de las piezas de su contrincante y, a la vez, manipular el brazo del androide para desplazar las propias. Von Kempelen fue un astuto inventor, su jugador de ajedrez parece demostrarlo, solo que aquel autómata no tenía aquello por lo cual los hombres y las mujeres de su tiempo lo miraban con asombro: un pensamiento inteligente propio. Las magistrales jugadas de la máquina se debían a diestros jugadores escondidos en su interior.

El turco ajedrecista había pasado con éxito la prueba que Alan Turing pensó para demostrar la inteligencia de una máquina creada por el hombre, pero todo resultó ser una ilusión. El turco ajedrecista, Deep Blue y AlphaGo aprobaron el mismo examen, aunque uno era un engaño, mientras que en los otros dos sus cerebros eran una serie de circuitos electrónicos. Pareciera ser, entonces, que el test de Turing solo nos dice que el comportamiento de una máquina o un ser vivo puede considerarse inteligente, sin embargo, nada dice acerca de lo que pasa dentro, de cómo es la vida interior o la conciencia de la máquina.

Más que humanos

¿Cómo saber? ¿Cómo decidir que aquel hombre que trabaja bajo el punzante sol del verano, que aquella mujer que camina inquieta por una estrecha calle de la ciudad o que esos jóvenes que conversan distraídos no son androides, robots, que simulan una humanidad guiados en su comportamiento por sofisticados programas y mecanismos? Aunque hoy la pregunta se puede responder con cierta facilidad, no es claro que así lo sea en el futuro.

John Casti, escritor preocupado por estas cuestiones, piensa que hay una diferencia importante entre los hombres y las máquinas inteligentes porque, afirma, las cosas que los humanos hacen bien las máquinas las hacen mal, y viceversa1. Su perspectiva nos obliga a considerar el hecho de que las computadoras pueden realizar, en pocos segundos, enormes y complejos cálculos, procesar de manera lógica una ingente cantidad de información, cuestiones que a algunos seres humanos, muy entrenados, les llevaría un largo tiempo y mucho trabajo. Además, las personas difícilmente estén totalmente seguras de no haber cometido algún error. Pero, a diferencia de las máquinas conocidas, esas mismas personas son capaces de tomar importantes decisiones con información muy precaria. Mujeres y hombres logran intuir lo que deben hacer a pesar de lo confusa que puede ser una situación. Aún no imaginamos cómo los artefactos computacionales podrían actuar en situaciones muy ambiguas, lo que no significa que no vaya a suceder. Puede que llegue un tiempo en el cual no podamos diferenciar, ni por su comportamiento ni por su aspecto, a máquinas de seres humanos. A pesar de lo enojosa que puede resultar esta idea, debemos preguntarnos por qué sería conflictivo que tal hecho ocurra.

Doblemos la apuesta. Decidamos qué es lo que deberíamos hacer, suponiendo que aún tengamos algún poder, en el caso de que las máquinas se diferencien de nosotros por su capacidad para construir una sociedad más justa que cualquier otra que haya hecho grupo humano alguno en la historia; una sociedad que, además, no se destruye guerreando. ¿Deberíamos impedir o, al contrario, facilitar que ese mundo robótico, que parece mejorar lo más noble de nuestra humanidad, reemplace a nuestra equívoca y compleja existencia?

Humanoides

Tiempo atrás el Dr. Tenma, ministro de Ciencia, decidió darle nuevamente la vida a su hijo muerto en un accidente. Lo haría construyendo un robot que se le pareciese. Sin embargo, tras un primer momento prometedor, el niño-máquina resulta ser un fracaso porque no aprende tal como lo hubiese hecho su hijo. El Dr. Tenma lo abandona y permite que un inescrupuloso animador circense se lo lleve para encantar a su público. Pero, como en tantas otras historias, y pasado un cierto tiempo, un nuevo ministro de Ciencia lo encuentra y lo rescata, observando con cierta satisfacción su similitud con cualquier otro niño. La historia de Astroboy, la serie de manga creada por Osamu Tezuka, se preguntaba no solo por aquello que nos define como humanos, sino por lo que nos diferenciaría de los androides computacionales, tomando siempre como valioso punto de referencia nuestra propia condición existencial. En su obra, el valor de los robots se mide por su similitud con las personas. Pero ¿y si sucediese lo inverso? En una historia distinta, pudiera ser que Astroboy no aspire a ser un niño sino que, por el contrario, fueran los humanos quienes en su admiración quisieran tener las virtudes del robot-niño. ¿Por qué no trastocar nuestra compleja realidad y cierto misterio que la envuelve por otra que se caracterice por ser una existencia sin desconsuelos, ansias y aflicciones? Podría ser que, bajo esta nueva naturaleza, muchos de los males que nos aquejan dejen de estar presentes. ¿Le cederemos nuestro lugar a ciertas máquinas que parecen inteligentes por la ausencia de conflictos o las imitaremos porque nos prometen comodidad y una esteril e imposible felicidad? ¿Viviremos, tras esa decisión, bajo los dictámenes de programas que nos dirán lo que debemos hacer, pensar y sentir? Es como si un portentoso espejo nos devolviese la imagen invertida del turco ajedrecista, donde lo que simulamos es nuestra humanidad cuando, en realidad, somos un artefacto colonizado en nuestro interior por microprocesadores o programas. Tal vez debamos pensar en un nuevo test de Turing, uno que nos permita determinar si un humano ha renunciado a su incierta condición para convertirse en un humanoide cuyos sentires y decisiones están regidos por alguna forma de inteligencia artificial.

Un nuevo oráculo

En la Grecia antigua, el oráculo conminaba a los hombres a conocerse a sí mismos. Puede que, en esta época de seducción tecnológica por los sistemas computacionales –sea porque desarrollemos robots que se parezcan a los seres humanos, sea porque aspiremos a la felicidad siendo seres programados–, debamos desplegar aquel antiguo imperativo que dice: “conoce tus deseos y piensa en sus significados”.

Notas

- Casti, J. (1998). El quinteto de Cambridge. Madrid: Taurus.

Secciones

Secciones