Notas sobre democracia, pedagogía y tiempo

Y aunque cambiemos de color las trincheras

Y aunque cambiemos de lugar las banderas

Siempre es como la primera vez

Y mientras todo el mundo sigue bailando

Se ven dos pibes que aún siguen buscando

Encontrarse por primera vez

Charly García

Y si el sueño finge muros

En la llanura del tiempo

El tiempo le hace creer

Que nace en aquel momento

Federico García Lorca

Se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin dudas, se trata de un acontecimiento de una enorme relevancia, difícil –quizás imposible– de definir con total justeza o de encerrar en sus propios límites. Porque, precisamente, es una conmemoración que nos constituye, en la que sus bordes de sentido definen los contornos mismos de nuestra comunidad, es decir, de lo que somos.

Me pregunto: ¿qué tipo de condición expresa el estar en democracia? ¿Qué notas distintivas podemos extraer de allí? O bien, ¿qué es esa democracia que tenemos y supimos conseguir y qué asunto tenemos entre manos los docentes para pensar en común al respecto, atendiendo tanto al pasado como al futuro?

Promesas

El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia. En la Asamblea Legislativa, esa misma mañana, leyó un discurso que se recuerda por varios motivos. Pero es quizás el siguiente fragmento de dicha intervención el que más notoriedad adquirió y adquiere en el presente:

Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia –toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales–, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.

Incluso en estos días, a 40 años, se recuerda la contundencia de esas palabras. Seguramente porque no podemos evitar escucharlas (o leerlas) con la marca de cierto desengaño. Estamos justificados a eso. Son varias las amarguras que nos amparan, y ese sabor tiñe inevitablemente los muchos mojones festivos por los que hemos transitado como comunidad: la imposibilidad de mejorar las condiciones materiales de vida de una forma sustancial para grandes mayorías opaca la gran cantidad de derechos sociales adquiridos en los últimos años. Es en la desconfianza y el recelo que producen estas limitaciones donde se halla parte de la razón que nos impide olvidarlas: “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Centrados en 1983 y en el contexto de transición, la democracia en tanto sistema organizador de las vidas se presentó como una promesa en el más amplio y fuerte sentido de la palabra, quizás incluso como la promesa más grande que podía hacerse una vez finalizada la última dictadura cívico-militar: la de no parecerse en nada y ser el exacto opuesto de los años del horror. No el reverso, el opuesto.

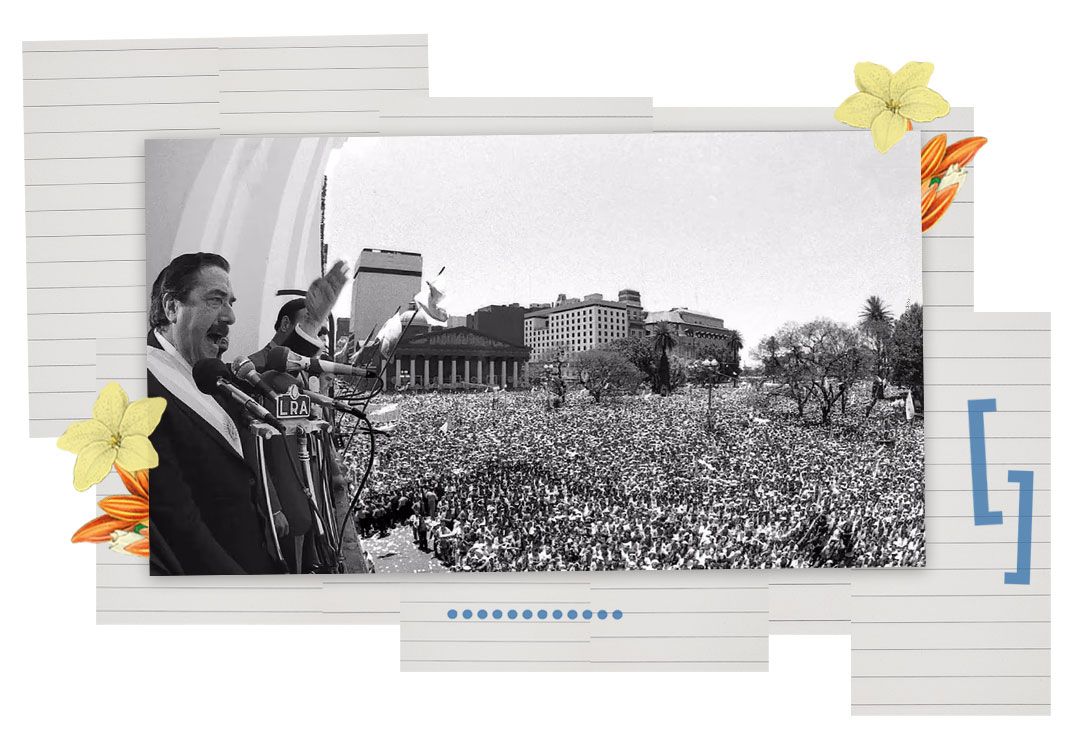

Sobre este punto, quizás baste con observar que el discurso que dio Alfonsín en Plaza de Mayo, en tanto ejercicio de representación política, tuvo una clara alusión a esta promesa. El último en hablar en los balcones de la Casa Rosada había sido Leopoldo Galtieri, ya sabemos con qué motivo. Alfonsín decidió, entonces, ubicarse en el lugar opuesto de la plaza, y desde el Cabildo habló al pueblo reunido; la democracia dio vuelta la plaza y alteró el orden representativo. La imagen es contundente y todavía hoy tiene esa característica que Walter Benjamin llamó “imagen dialéctica”: no es ni todo ni nada. Esto es, no expresa ni sintetiza la totalidad de su época, como tampoco es un mero registro accidental de una historia que le resultaría ajena. Sin embargo, y tal vez precisamente por eso, la imagen es potente.

Esa promesa, entonces, respondió a la expresión de un deseo, el de garantizar un “Estado de derecho”. En el fragmento mencionado podemos leer entre líneas que la consecución de derechos es una garantía de la forma misma de la democracia, de aquello que podemos denominar “procesos de democratización”. Siguiendo aquí algunos argumentos de Hannah Arendt o, más recientemente, del filósofo francés Jacques Rancière, puede resultar ilustrativo considerar que la democracia es postulada e interpretada como el “derecho a tener derechos” (de ahí también, dirá Rancière, el odio que algunos sienten por esta máquina de igualación). En Argentina, luego de 1983, esa posibilidad-forma que otorgó la democracia como promesa fue más que un simple valor.

Democracia, derechos humanos y cultura

No fue por cierto un valor que no estuviera sujeto a discusión. Ya desde unos años antes, y desde que comenzó paulatinamente a caer el consenso y la legitimidad social respecto a la dictadura, se presentó la pregunta: ¿hacia qué democracia nos dirigimos? Uno puede responder de varias formas al sentido histórico de este interrogante, pero quisiera destacar tres claves interpretativas y ordenadoras que marcaron y dieron sentido a muchos de los debates en la década, y que hoy llamativamente forman parte de nuestra memoria (actual) de la posdictadura. Esto es, de la cristalización histórica de lo que creemos y entendemos que sucedió durante esos años.

En primer lugar, uno de los problemas que orbitó la época fue la distinción entre “democracia formal” y “democracia sustancial”. El asunto a considerar era si aquello que nos definiría como ciudadanos democráticos sería el acto electivo en su singularidad (las elecciones libres y sin prescripciones) o si la efervescencia popular demandaría un rol protagónico de las masas o de los grandes partidos políticos. La cuestión anidó en otorgar una respuesta satisfactoria a las preguntas sobre qué sería posible y qué era deseable y para quién bajo un régimen democrático. Por caso, la revista Controversia1, editada desde el exilio mexicano por intelectuales peronistas y socialistas, puede leerse como la antesala de lo que aquí se debatirá una vez recuperada la democracia. Allí escriben, entre otros, algunos intelectuales de una relevancia gravitante para el contexto intelectual de la transición, como José María Aricó, Juan Carlos Portantiero o Nicolás Casullo. Su controversia, plasmada por escrito, es una de las mejores y más completas puertas de entrada al archivo sobre los debates de transición. Incluso se puede encontrar allí un suplemento exclusivo2 dedicado a las posibilidades de la vuelta a la democracia.

Por otro lado, el asunto todavía hoy de mayor relevancia simbólica lo constituyó el que, durante el tiempo de transición, fue titulado como “la cuestión de los desaparecidos”. Lo nucleó la pregunta sobre la represión política y el esquema de terror que organizó la dictadura a lo largo y ancho del país; qué tipo de crímenes y violaciones a los derechos humanos se cometieron desde el Estado y cuál fue su planificación y sistematicidad. Estas preguntas poco a poco se volvieron un asunto central en la política nacional, en especial desde la publicación del informe de la CONADEP. Es imposible aquí recomendar algo en especial, pero quizás se pueda realizar el ejercicio, para nada vano, de comparar los prólogos al Nunca Más: el original de Ernesto Sábato, escrito en 1984, y el segundo, editado en el año 2006 y firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El contraste entre el original y el elaborado después del 2001 marca una serie de diferencias valiosísimas para pensar la política de derechos humanos en los últimos 40 años. La invitación está hecha.

Finalmente, la tercera clave a destacar es la idea de libertad de expresión y el lugar que, como problema, ocupó en la discusión pública y en la producción cultural en los años de transición. Contra el imaginario generalizado, puede encontrarse ya en los años finales de la dictadura una incipiente proliferación de debates y producciones culturales que cuestionan el imaginario actual de una censura total e infranqueable y de una posterior apertura radical: el estreno de películas como Tiempo de revancha (1981) o la realización de los recitales de Charly García en Ferro y de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera, ambos en 1982, pasando por la publicación de la revista Punto de vista (que bien puede ser leída a la par de Controversia), evidencian que las políticas represivas a nivel ideológico encontraron sus fracturas y su decadencia desde 1980. Sin embargo, es recién después de 1983 que el espacio cultural argentino comienza a sufrir cambios marcadamente significativos, momento que podría definirse como característico de la primavera democrática o, más bien, como una forma de vivir la cultura en tanto espacio público y común, ya no clandestino ni sujeto a una posible censura.

Tiempo, democracia y pedagogía

Estas tres claves otorgan un prisma para mirar la transición democrática. No es exhaustivo, pero sí relevante en la medida en que permite reconocer las formas en que ese pasado es citado en nuestro presente. Detenernos a pensar en las cristalizaciones de la memoria con las que convivimos y a partir de las cuales enlazamos pasado con presente nos permite explicitar trazos que definen el vínculo entre pedagogía y democracia.

La relación entre democracia y pedagogía se asentó de modo privilegiado en el desarrollo de prácticas y haceres que se detienen especialmente en las primeras dos claves mencionadas. Así, al hablar de democracia en la escuela, solemos hacer referencia o bien a las prácticas democráticas (el respeto al otro, a su palabra, a llevar adelante una discusión fundamentada o a la participación deliberativa en general) o bien al pasado reciente en clave de derechos humanos y de la importancia del Nunca Más como consigna programática de nuestra formación ciudadana. La democracia que supimos conseguir –la democracia pos1983– es una que se define por las formas de su hacer y por el terrible peso de la dictadura cívico-militar; sus contornos son delineados por los posibles que se abren bajo estas dos claves operativas. En otros términos, por nuestra capacidad comunitaria de actuar con esa memoria pasada para producir promesas imaginables.

Pero en su trama y debajo, quizás, de sus contornos, también se despliega una red que muchas veces tiene la función de ser suelo o sostén de ese lazo que, para la vida en democracia, liga pasado, presente y futuro. Claro está, es aquello que bien podría identificarse en la tercera clave, en boca de todos en la década del 80, pero llamativamente no protagonista de los diagnósticos sobre el desinterés y la apatía de los días presentes; sobre su lugar para encontrar respuestas ante una democracia que, en apariencia, no tiene hoy la potencia de brindar promesas.

No se trata solamente del hecho ineludible de que la escuela es la encargada de transmitir saberes y que estos, en tanto tienen una legitimidad social y epistémica determinada, constituyen un derecho en su acceso y transmisión para con los estudiantes. Descontado eso, y ya no como saberes sino como objetos, la discusión y la participación común y pública sobre las producciones culturales encuentran sentido en tanto piensan objetos que no son presentes, es decir, que son en el pasado. Objetos que cautivan nuestra mirada sin formar parte de nuestro tiempo o tienen la potencia de fundar un interés común entre generaciones.

Así, el pasado no importa por estar en el presente, sino precisamente porque no está en el presente, porque tiene la potencia de producir un interés en el ahora. A diferencia de lo actual (lo que habita la novedad) y la fascinación que produce, el interés tiene el poder transformar, de hacer experiencia en uno. De interpelar y ligar.

***

Hay una serie de diferencias que se abren con el nacimiento de cada generación, es eso que llamamos “novedad”. La memoria ligada al pasado reciente también sufre de esos vaivenes, es transformada y reinventada invariablemente. Al mismo tiempo, debe poder sortear y reponerse entre olvidos y recuerdos. Si hoy la democracia corre el riesgo de llegar tarde a su propia cita –a su próxima cita–, quizás valga la pena pensar, nuevamente en términos benjaminianos, que precisa dar cuenta de sus propias supervivencias, también de aquellas que se definen en un sentido cultural. La democracia no es exacta a la memoria, como tampoco a los haceres; exige del peso denso de lo inactual en el ahora. Y al desmontar el presente de sí mismo, se reconoce detrás el interés por algo que ya no forma parte de lo inmediato; se descubre el tiempo, y con ello, también una promesa de futuro.

Notas

Descargar el artículo completo

Secciones

Secciones