Volar

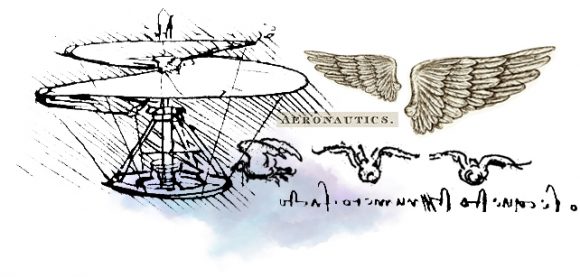

Ver a los pájaros en el aire es un magnífico espectáculo que, a veces, nos enoja con nuestra propia naturaleza terrestre que nos mantiene amarrados al suelo. Fue esa misma naturaleza la que nos permitió imaginar, pensar y, finalmente, inventar la forma de elevarnos. De Leonardo da Vinci conservamos sus hermosos diseños de alas que, a pesar de ser ineficaces para que los hombres se eleven, mantuvieron viva la posibilidad de realizar, algún día, la hazaña. Finalmente, casi 400 años después, dos hermanos, utilizando una idea completamente diferente, lograron dar los primeros pasos en la conquista del vuelo. El 4 de junio de 1783, Joseph y Étienne Montgolfier vieron con satisfacción cómo su globo se elevaba venciendo la gravedad. El aerostato, que partió de la localidad francesa de Annonay, se elevó algunos centenares de metros y cayó a dos kilómetros de distancia. Tenía forma esférica y medía diez metros de diámetro. Llevaba suspendido un pequeño fogón que evitaba que el aire se enfriara con demasiada rapidez. El aerostato de los Montgolfier voló gracias a un principio que se encontraba ya en el tratado Sobre los cuerpos flotantes de Arquímedes, escrito en el siglo III a.C. Ocurre que el aire del globo, al ser calentado, se expande; el aire caliente es menos denso –para un mismo peso ocupa un volumen mayor– que el aire atmosférico, lo que provoca que el aerostato reciba un empuje contrario a su propio peso. La intensidad del empuje es tal que eleva al aparato.

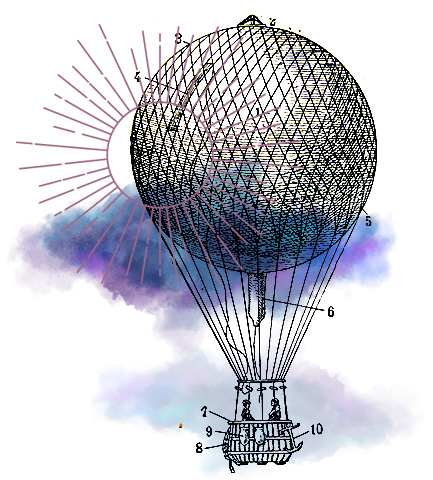

La competencia no se hizo esperar. Los hermanos Robert decidieron apoyar el proyecto del físico Jacques Charles, quien tuvo la idea de reemplazar el aire caliente por hidrógeno, elemento que, por su densidad en estado gaseoso, permite que el aerostato ascienda, tal como lo hacen hoy los globos que se venden en las plazas.

El aparato de los Robert, llamado Le Globe, era pequeño –medía solo cuatro metros de diámetro–, pero cumplió con lo que se esperaba de él, dando la posibilidad de lograr mejoras en el arte del ascenso en la atmósfera. Mientras tanto, los hermanos Montgolfier, ahora en París, ensayaban un nuevo vuelo, esta vez tripulado. Durante ocho minutos, un pato, un cordero y un gallo surcaron los cielos de Francia encerrados en una pequeña jaula de mimbre. Solo un mes más tarde, Pilâtre de Rozier y el marqués de Alandres se elevaron a mil metros en el primer vuelo tripulado por humanos de la historia.

Una red que recubre el globo y sostiene una canastilla de mimbre para los pasajeros, una válvula que permite la liberación de gas y regula el descenso, un barómetro que mide la presión del aire para poder determinar la altura son algunas de las mejoras que le permitirán a Jacques Charles y Noël Robert realizar un extenso vuelo, descendiendo a 43 kilómetros del punto de partida. Charles será recordado como un brillante químico. Su experiencia como piloto terminaría allí: tal vez impulsado por el temor al intenso frío que experimentó a los tres mil metros de altura alcanzados en su globo de hidrógeno, no volvería a volar.

Secciones

Secciones