¿Puede Dios mover el Universo? Pregunta absurda pensarán algunos; otros, por el contrario, y sin saber muy bien por qué, podrán vislumbrar que detrás del interrogante se esconden sugestivas cuestiones sobre la naturaleza del mundo que habitamos. No se trata de ser creyentes ni tampoco de no serlo, en ambos casos la pregunta podría carecer de significado y en ambos casos también podría ser de una infinita valía. Y aunque sea parte de una controversia algo antigua, su sentido puede conmovernos, tanto como lo hacen las certezas que la ciencia de nuestro tiempo parece darnos: en las imágenes de otros mundos, en la evidencia de los fósiles que dan testimonio de la historia de la vida en la Tierra o en la precisión de los grandes instrumentos que nos permiten conocer la fina y compleja estructura de la materia.

Tiempos medievales

Guillermo de Occam fue un monje franciscano que murió durante la gran epidemia de peste negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Es célebre por su “navaja”, idea que nos sugiere una forma de decidir sobre la validez entre dos teorías científicas. También es conocido por haber inspirado a Umberto Eco para la creación de Guillermo de Baskerville, uno de los personajes de su novela El nombre de la rosa. Pero lo que aquí nos interesa es su concepto sobre el movimiento, según el cual este no sería otra cosa que las sucesivas posiciones que un objeto ocupa en el espacio con relación a otros objetos. Por su simpleza y claridad, esta idea se nos prefigura como cierta. Sin embargo, su seductora sencillez porta la aguda estocada que hiere el poder de Dios. Si no hay un referente externo al propio Universo, si por fuera del mundo no hay existencia de cosa alguna, entonces no hay un punto contra el cual alejar o acercar el Cosmos. Por lo tanto, Dios no lo podría mover y su dominio quedaría limitado porque hay algo que le es irrealizable. Si Dios ha de ser todopoderoso, entonces debemos suponer que puede existir otra concepción acerca de lo que el movimiento es, una idea que le permita a la divinidad manifestar su omnipotencia.

Guillermo de Occam fue un monje franciscano que murió durante la gran epidemia de peste negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Es célebre por su “navaja”, idea que nos sugiere una forma de decidir sobre la validez entre dos teorías científicas. También es conocido por haber inspirado a Umberto Eco para la creación de Guillermo de Baskerville, uno de los personajes de su novela El nombre de la rosa. Pero lo que aquí nos interesa es su concepto sobre el movimiento, según el cual este no sería otra cosa que las sucesivas posiciones que un objeto ocupa en el espacio con relación a otros objetos. Por su simpleza y claridad, esta idea se nos prefigura como cierta. Sin embargo, su seductora sencillez porta la aguda estocada que hiere el poder de Dios. Si no hay un referente externo al propio Universo, si por fuera del mundo no hay existencia de cosa alguna, entonces no hay un punto contra el cual alejar o acercar el Cosmos. Por lo tanto, Dios no lo podría mover y su dominio quedaría limitado porque hay algo que le es irrealizable. Si Dios ha de ser todopoderoso, entonces debemos suponer que puede existir otra concepción acerca de lo que el movimiento es, una idea que le permita a la divinidad manifestar su omnipotencia.

La navaja de Occam

Si dos teorías explican igual de bien un mismo hecho del mundo, ¿cuál deberíamos preferir? La respuesta de Occam nos lleva a elegir la más simple, la que tiene menor cantidad de consideraciones, la que no suma explicaciones innecesarias. No se supone que estamos decidiendo a favor de una teoría porque sería verdadera sobre otra que se supone falsa. Optamos por la simpleza, por aquella que sin mayores complejidades nos ofrece la posibilidad de explicar los hechos y las razones por las cuales suponemos ocurren las cosas. Lejos de los tiempos idos, la navaja de Occam revive en el presente de la película Contacto, de Robert Zemeckis, donde Eleonor Arroway, astrofísica, dedica su vida a la búsqueda de evidencias sobre la existencia de formas de inteligencia extraterrestre. Una noche, cálida y acogedora, dialoga con Palmer Joss, hombre religioso y reflexivo, a quien ha conocido en un bar en las proximidades del radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, donde desarrolla su investigación. Arroway le pregunta si conoce la regla llamada “navaja de Occam”, tras lo cual se lo explica de la siguiente forma:

–La navaja de Occam es un principio científico que afirma que la explicación más simple tiende a ser la correcta. Entonces, ¿qué es más probable: que un Dios todopoderoso creara el Universo y luego no dejara prueba alguna de su existencia o que él no existe y que lo hemos creado para no sentirnos tan pequeños y solos?

Palmer Joss con cierta tensión en su rostro y en su pensamiento le responde:

–No sé, no puedo imaginarme vivir en un mundo en el que Dios no existe. Yo no querría vivir allí.

–¿Cómo sabes que no te estás engañando? Quiero decir que yo necesitaría pruebas.

Pero no todo puede ser probado ni resuelto por experimentos, y la explicación más sencilla podría no ser la mejor, aunque esta es la idea que pone en juego Eleanor Arroway en la pregunta con la que cuestiona a Palmer Joss.

Cerrar

Jean Buridán, discípulo de Guillermo de Occam, es recordado una y otra vez por la paradoja de aquel burro indeciso que muere de hambre al no poder elegir entre comer la hierba que se encuentra a su derecha o comer la que se ubica a su izquierda. Su nombre, al igual que el de su maestro, se relaciona con importantes ideas sobre el movimiento. Pero para este pensador francés, a diferencia de su mentor, el desplazamiento de los cuerpos no es solo la posición relativa de un objeto con respecto a otros en diferentes momentos: es una propiedad, un hecho dado del mundo natural y, por lo tanto, no es necesario que podamos comparar la posición de un objeto contra la de otro para saber si se desplaza. Las cosas se mueven porque es su posibilidad, aunque sean únicas. La razón que da Buridán para sostener este significado sobre la traslación de los objetos proviene de la respuesta que propone a nuestra primera pregunta. Dios, según especulaban muchos teólogos en tiempos de Buridán, en su absoluto poder debería ser capaz de imponer un movimiento al Universo y, por ello, este no podía ser entendido como la posición relativa de un objeto respecto de otros a lo largo del tiempo. Para evitar toda contradicción entre la omnipotencia de Dios y su capacidad de desplazar lo que existe, el movimiento debía ser considerado una propiedad, una cualidad de los cuerpos y no un estado de relación entre objetos. De esta forma no habría límite en el Universo a lo que Dios, dada su voluntad, pudiera hacer.

Las disputas sobre el movimiento y el poder de Dios nos pueden parecer solo una cuestión religiosa sin relación alguna con un conocimiento auténtico sobre el mundo que habitamos. Sin embargo, para los pensadores de la Europa cristiana de aquellos siglos, las preguntas que el Cosmos les formulaba no podían separarse de los problemas teológicos que los preocupaban.

El asno de Buridán

No es una historia que haya contado Jean Buridán, pero se lo asocia a su nombre porque aquello que le ocurre al indeciso burro del relato es una crítica a la fe excesiva en la razón y, por ello, hacia el propio Buridán.

Se cuenta que un asno hambriento se topa a su derecha con un montículo de heno del que podría comer. Pero una cantidad similar se encuentra también a su izquierda. ¿Con cuál se debería saciar, con el que se encuentra a la derecha o con el que está a la izquierda? ¿Cómo optar si ambos montículos son iguales y se encuentran a la misma distancia? El burro razona, y no se decide. Sigue pensando y encuentra buenos argumentos para comer del heno que se encuentra a su izquierda, tan buenos como los que le dicen que coma del heno que está a su derecha. Mira uno, mira al otro y reflexiona. No se puede decidir. Su razón no le permite optar y muere de hambre.

Zenón de Elea

Estas cuestiones, que tanto interesaban a algunos eruditos del Medioevo, también podían ser iluminadas por el brillo de un pensamiento, por el fulgor de un razonamiento que resolvía estos debates, o los complicaba aún más, al mostrar con implacable rigurosidad que el movimiento es imposible, o que, al menos, no lo podemos comprender observando la naturaleza porque nuestros sentidos son engañosos y pueden hacernos ver y creer lo que no es cierto.

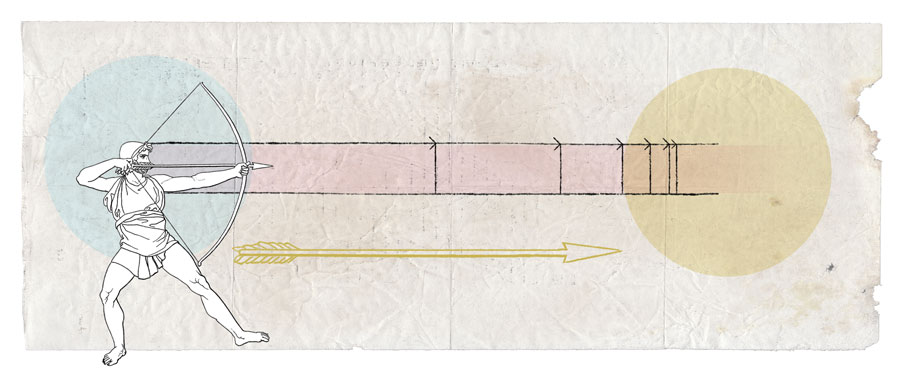

Algunos siglos antes de la era común, Zenón, filósofo griego originario de Elea, había fijado para siempre la ligera flecha a la poderosa mano del arquero, impidiéndole el movimiento y, de esta forma, imposibilitando que alguna vez pudiese llegar al blanco. Ocurre que para llegar a su objetivo una flecha debe recorrer una cierta distancia. Primero, debe transitar por la mitad del recorrido. A su vez, para desplazarse hasta ese punto medio entre el arco y el blanco, debe moverse hasta la mitad de la mitad de ese camino. Para recorrer ese cuarto de distancia, a su vez, debe trasladarse la mitad de ese intervalo, esto es, un octavo del camino. Pero para llegar a ese punto debe primero pasar por la mitad del intervalo, que es la dieciseisava parte de la distancia entre el arquero y el blanco. Si seguimos con este razonamiento, por el cual la flecha para llegar a cualquier punto primero debe recorrer la mitad del camino entre el origen y ese punto, nos damos cuenta de que, como hay infinitos intervalos posibles, la flecha nunca puede abandonar la mano del arquero. Surge, entonces, la siguiente pregunta que empalidece los debates de Occam y Buridán: ¿cómo puede un arquero ser premiado por dar en el blanco si Zenón de Elea, con su razonamiento, nos muestra la imposibilidad de que la flecha abandone la mano del diestro ejecutor? ¿Se equivoca Zenón en sus consideraciones?

Secciones

Secciones