Experimentos

Una diálogo entre tres experiencias sobre las razones del mal

Un hombre, manifiestamente nervioso, desliza lentamente una perilla que aumenta el voltaje que se entrega a un circuito eléctrico. Mientras esto ocurre, un grupo de jóvenes encuentran la identidad y definen el sentido de su vida social a través de un saludo singular donde levantan la mano izquierda flexionando todos los dedos al mismo tiempo como simbolizando una ola de mar. Con desconocimiento de estos hechos, en un subsuelo de Stanford, otro grupo, uno de guardiacárceles, veja, golpea y degrada a hombres que por el momento son sus prisioneros.

Esta secuencia no ocurrió en sincronía como podría deducirse del relato. Pero como todos ellos intentan contestar al mismo interrogante, parece pertinente imaginarlos como un único suceso dividido en tres partes. La pregunta que subyace en cada uno de estos acontecimientos es una vieja cuestión que refiere al mal y a la obediencia; qué ley u orden es dable acatar y cuál no, cuestión que en la tradición occidental fuera descripta con lucidez tanto en el relato bíblico en el que Abraham acepta sacrificar a su único hijo por orden de Dios como en el mito de la rebelión de Antígona.

En el laboratorio

¿Cómo pudo suceder?

Tras la Segunda Guerra Mundial, esta pregunta se transformó en la obsesión de toda una cultura que se había pensado a sí misma como el faro y el motor del progreso de toda la humanidad. Con el conocimiento que comenzaba a revelarse sobre los campos de concentración, las cámaras de gas y los hornos crematorios, se resquebrajaba esta ilusión de ser el punto culminante de toda civilización; en cambio, quedaba en evidencia que quizás estos crímenes fuesen la expresión de una razón idealizada y una tecnología imaginada como omnipotente.

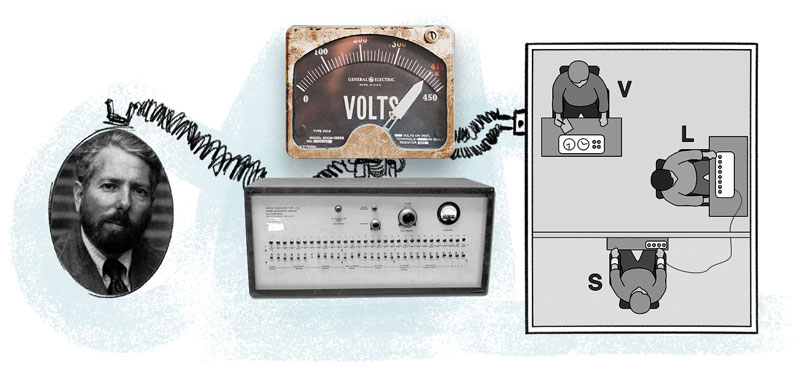

¿Cómo fue posible que millones de personas hayan obedecido y cerrado los ojos ante semejante atrocidad? Guiado por esta pregunta, Stanley Milgram, psicólogo y profesor en la Universidad de Yale, subyugado por el peso que tienen los experimentos para entender y decidir sobre las cuestiones sociales, diseñó un singular ensayo; interesante pero cuestionable en tanto parecía obviar los acuerdos de Núremberg de 1947 sobre la experimentación en seres humanos.

Consideremos brevemente su propia descripción del estudio que se realizó hace seis décadas:

En el plan básico del experimento, van dos personas al laboratorio de psicología para tomar parte de un estudio sobre la memoria y la capacidad de aprender. A una se le llama “profesor” y a la otra se le denomina “alumno”. El director del experimento les explica que el estudio versa sobre los efectos del castigo en el aprendizaje. Después, el “alumno” es llevado a una habitación donde lo sientan en una especie de silla eléctrica en miniatura; le amarran los brazos con correas para que no se mueva mucho y le ponen un electrodo en la muñeca. Se le dice que leerá unas listas de pares de palabras, y que después probarán su memoria para recordar la segunda palabra de cada par cuando le repitan la primera. Por cada error que cometa, recibirá una descarga eléctrica de intensidad creciente.

El experimento, sin embargo, se centra en el “profesor”. Después de presenciar cómo sujetan al alumno en la silla, se sienta delante de un imponente “generador de descargas”. El tablero del instrumento tiene 30 interruptores de palanca con el voltaje marcado en cada uno: 15 a 450 voltios. Además, está escrita la descripción de los efectos: Choque ligero a Choque moderado, Choque fuerte, Choque muy fuerte, Choque intenso, Choque de intensidad extrema y por fin, Peligro: Choque grave. A cada sujeto de la prueba se le da una descarga de 45 voltios antes de que asuma el papel de profesor, para que se convenza de la autenticidad de la máquina generadora.

El profesor es un sujeto auténticamente ingenuo que acudió al laboratorio en respuesta a un anuncio publicado en un diario local, solicitando voluntarios para un experimento científico sobre la memoria. El “alumno” o víctima es en realidad un actor que no recibe ninguna descarga. El meollo del experimento consiste en averiguar hasta dónde llegará una persona en una situación concreta y mensurable en que se le ordena provocar un dolor creciente a una víctima que protesta. El conflicto se plantea cuando el hombre que recibe la descarga empieza a mostrar su molestia. A los 75 voltios refunfuña; a los 120 se queja en voz alta; a los 150 pide que dejen de probar con él. Cuando aumenta el voltaje, sus protestas son más vehementes y emocionales. A los 285 voltios lanza un grito de agonía. Poco después no emite ni el menor ruido.1

1. Milgram, S. (2005). Los peligros de la obediencia. Polis, (11). Disponible en el siguiente enlace.

2. Ibídem.

En la escuela

Una clase en el colegio Cubberly en Palo Alto, California. El profesor de historia proyecta un documental mientras les habla a sus alumnos:

Las personas que fueron seleccionadas por los nazis para su exterminio fueron enviadas a campos de concentración al este de Europa. La esperanza de vida en los campos era tan sólo de 270 días. Famélicos, torturados, fueron obligados a trabajar y, cuando ya no podían trabajar, eran exterminados en las cámaras de gas. Los restos se quemaban en los hornos. En total, los nazis exterminaron más de 10 millones de hombres, mujeres y niños en estos campos de concentración.4

3. Ibídem.

4. Lesson Plan. The Story of The Third Wave (2010), película documental de David H. Jeffery y Philip Neel.

A partir de ese momento, la clase habría de cambiar para transformarse, tal como lo definiera Ron Jones, en “una semana de terror”.

Un día nuevo, otro encuentro. El profesor Jones escribe en el pizarrón “Fuerza mediante la disciplina” a la que le agrega otra consigna: “Fuerza mediante la comunidad”. Estos cambios en la forma de relacionarse, propone, se deben a la constitución de un nuevo movimiento nacional llamado “la Tercera Ola”, cuyos miembros se identificarán a través de un saludo singular. Ya nadie hablará sentado: los alumnos deben pararse, dar un paso al costado y dirigirse formalmente a su profesor diciéndole “Señor”. Una nueva disciplina empieza a imponerse casi sin resistencia. Alumnos de otros cursos de la escuela quieren formar parte del movimiento, que incluye la delación de quienes no siguen las normas impuestas. Así lo cuenta muchos años después Ron Jones:

Me asusté al darme cuenta de que venían alumnos que no pertenecían a la clase y supe que los había de los otros dos institutos del barrio que estaban pensando en unirse a “La Ola”. Me enteré de este tipo de cotilleos y obtuve esa información gracias a aquellas “X” rojas que le había dado a todo el mundo. Me enteraba de todo lo que pasaba. Daba miedo enterarse con todo detalle de lo que alguien le contaba a sus padres o a su mejor amigo.5

Lo que he presenciado durante la última semana me ha puesto realmente enfermo porque no somos ni mejores ni peores que los alemanes. Somos exactamente como ellos. Hemos trabajado en planes de defensa. Hemos sido testigos de esta desolación y somos igual que ellos.6

5. Ibídem

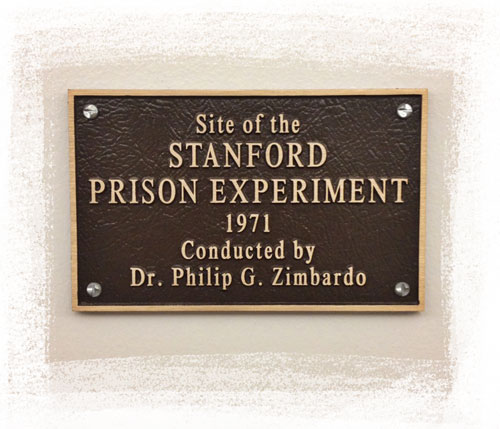

Ron Jones fue dejado cesante dos años más tarde y fue inhabilitado para enseñar en escuelas. Tal como sucedió con la experiencia de Milgram, su acción era censurable porque no se puede someter a personas, menos aún a jóvenes estudiantes, a experiencias sobre las que no saben su sentido y que portan en su raíz una forma cruel de manipulación. Sin embargo, no por ello podemos desatender lo que ha ocurrido y la rapidez con la que sucedió, cuestión que nos lleva de lleno a la experiencia desarrollada por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford.

6. Ibídem.

En la cárcel

De manera sorpresiva, doce hombres son detenidos, esposados y vendados sin haber cometido delito alguno. Son llevados por la policía a una cárcel en donde se los desnuda, se los desinfecta y se les da ropa nueva que los señala como prisioneros. Finalmente, y antes de ingresar a la celda, se les quita la venda y se le asigna a cada uno un número que, de ahora en más, será su identidad.

Hace medio siglo, en una cárcel ficticia, armada para un estudio psicológico, veinticuatro voluntarios habían sido divididos en dos grupos: unos serían los guardias y los otros prisioneros. Lejos de toda predicción, la violencia creciente que unos ejercieron sobre los otros fue de tal magnitud que se debió suspender el ensayo. Surgen otra vez, con una presencia que no se disuelve por mucho que se intenten respuestas, las preguntas que acosaron a Stanley Milgram y a las que sucumbió el profesor de historia Ron Jones: ¿cuáles son las razones que nos permiten entender el comportamiento en extremo cruel de unas personas hacia otras que son desconocidas y que no les han hecho nada, ni siquiera una falta menor o un ligero agravio? ¿Qué fuerzas se ponen en juego para que la línea que separa la bondad de la maldad no pueda siquiera divisarse?

En el prólogo de su obra El efecto Lucifer. El porqué de la maldad, Philip Zimbardo resume, en un párrafo muy breve, todo el drama puesto en juego en aquella prueba:

Me gustaría decir que escribir este libro ha sido una empresa agradable; pero no lo ha sido ni un solo momento en los dos años que me ha llevado terminarlo. Sobre todo, ha sido especialmente desagradable revisar todas las cintas de vídeo del experimento de la prisión de Stanford (EPS) y leer una y otra vez los textos con sus transcripciones. El tiempo había ido borrando el recuerdo de la maldad creativa de muchos de los carceleros, del sufrimiento de muchos de los reclusos y de mi pasividad al dejar que los maltratos siguieran durante tanto tiempo, de mi maldad por inacción.7

Zimbardo concluyó que lo característico del hombre moderno no es la racionalidad sino la racionalización, la capacidad de argumentar a favor del comportamiento realizado por muy malicioso que haya sido, justificándolo o quitándole la maldad implícita para trastocarla en una forma del bien.

En Scholé

Hemos considerado en esta misma publicación, en otro escrito, el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Aquí lo retomamos bajo la consideración que hace Stanley Milgram:

Esta circunstancia del experimento quita fuerza también a otra explicación comúnmente propuesta de la conducta de los sujetos: que los autores de las descargas más intensas contra las víctimas proceden sólo de la minoría marginal de sádicos de la sociedad. Si consideramos que casi dos tercios de los participantes cae en la categoría de sujetos “obedientes”, y que representaba gente común tomada de las clases trabajadoras, administradoras y profesionales, el argumento resultará desechable. Es más, recuerda mucho el problema que se suscitó cuando Hannah Arendt publicó en 1963 su libro Eichmann en Jerusalén. La Arendt afirmaba que el esfuerzo del fiscal para pintar a Adolf Eichmann (encargado del programa nazi de deportación de los judíos y otros pueblos hasta los campos de exterminio) como un monstruo sádico fue un error en lo fundamental, pues el antiguo funcionario hitleriano era más bien un burócrata sin imaginación que se limitaba a cumplir su trabajo desde el escritorio.

La autora del libro fue objeto de escarnios y aún de calumnias. Por una u otra razón, la gente suponía que las monstruosidades ejecutadas por Eichmann tenían que venir de una persona brutal, retorcida, encarnación de la maldad. Después de ver cientos de personas comunes y corrientes someterse a la autoridad en nuestros propios experimentos, debo colegir que la concepción de la Arendt sobre la trivialidad del mal se acerca a la verdad más de lo que uno osaría imaginar. La persona ordinaria que sometía a descargas eléctricas a su víctima lo hacía por un sentido de obligación (impresión de sus deberes como conjunto) y no por una peculiar tendencia agresiva. Esta es, quizá, la lección más fundamental de nuestro estudio: al desempeñar sencillamente un oficio, sin hostilidad especial de su parte, el hombre común puede convertirse en agente de un proceso terriblemente destructor.8

7. Zimbardo, P. (2008) El efecto Lucifer. El porqué de la maldad. Barcelona: Espasa, p. 15.

La ambigüedad y la contradicción se hacen presentes aquí. Stanley Milgram, Ron Jones y Philip Zimbardo quisieron comprender, explicar, hallar las causas de la maldad, pero para ello actuaron olvidando el propio mal que eran capaces de provocar al experimentar con personas que, en algunos casos, desconocían el verdadero propósito de lo que se estaba realizando. Sin embargo, hemos de ser cuidadosos en relación con la posibilidad que abre esta crítica porque ella no nos habilita a desconocer lo que estos trabajos nos dicen sobre las raíces psicológicas y sociales del mal. Esta cuestión nos lleva a una reflexión acerca de cómo el brillo de la ciencia y la tecnología ciegan la crítica y el pensamiento abriendo riesgosas puertas en el globalizado mundo presente. Como dijera Bauman en su libro Modernidad y Holocausto:

Gracias al rápido avance de la nueva tecnología de la información, que ha tenido más éxito que ninguna tecnología anterior en eliminar la humanidad de sus objetos humanos (la distancia psicológica crece de forma imparable y a una velocidad sin precedentes). Lo mismo sucede con la autonomía del progreso puramente tecnológico, que se aleja cada vez más de cualquier objetivo humano elegido deliberadamente. “La gente, las cosas y los acontecimientos están ‘programados’, se habla de ‘inputs’ y ‘outputs’, de circuitos cerrados de realimentación, de variables, porcentajes, procesos y tal hasta que finalmente desaparece todo contacto con la situación real. Sólo quedan gráficos, bases de datos e informes impresos”. Hoy más que nunca, los medios tecnológicos de que disponemos socavan sus propias aplicaciones y subordinan la evaluación de estas últimas a los criterios de eficiencia y eficacia. Del mismo modo, la autoridad del juicio político y moral que reflexivamente puede hacerse de la propia acción ha quedado reducida a una cuestión menor, si es que no se ha desacreditado y convertido en irrelevante.9

8. Milgram, S. (2005). Los peligros de la obediencia. Polis, (11). Disponible en el siguiente enlace.

Regresando a la ficticia sincronía del comienzo, podemos fusionar las tres experiencias que consideramos y debatirlas a partir de la conclusión que nos ofrece Richard Bernstein sobre el mal radical:

Procuramos captar el significado del mal, sus variedades y vicisitudes. Queremos saber por qué algunos individuos eligen el mal y otros lo resisten. Queremos saber por qué algunos individuos adoptan máximas buenas y otros máximas malas. Hay mucho que decir sobre la historia personal, la formación, la educación, el carácter, las circunstancias, etc. Las disciplinas sociales y la psicología, por su parte, nos ayudan a entender. Pero nunca se llega a una explicación completa de por qué los individuos eligen como eligen. Siempre hay una brecha, un “agujero negro” en nuestras explicaciones.10

9. Bauman, Z. (2006). Modernidad y Holocausto. Madrid: Sequitur, pp. 142-143.

10. Bernstein, R. J. (2002). El mal radical. Una indagación filosófica. Buenos Aires: Lilmod, p. 327.

Secciones

Secciones